Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt vom 20. bis 22. September zum Welterbefest Mathildenhöhe mit der Ausstellungseröffnung „4–3–2–1 Darmstadt – Kunst-Topografie einer Stadt“ im umfassend sanierten Ausstellungsgebäude ein.- Die große Darmstadt-Schau läuft noch bis zum 27.April 2025. Oberbürgermeister und Kulturdezernent Benz war beim Presserundgang dabei und lobt mit Recht die Mathildenhöhe als „einen lebendigen Ort der sich durch tiefe Verbundenheit der Darmstädterinnen und Darmstädter auszeichne. Das Welterbefest würde in diesem Jahr etwas ganz Besonderes sein, ist Benz überzeugt.

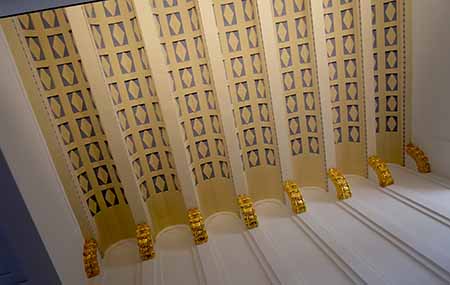

Olbrichs Original-Jugendstil-Decken

Die Sanierung des Ausstellungshauses umfasst auch die Wiederfreilegung von Olbrichs Original-Jugendstil-Decken von 1908 im Foyer, nachdem das Café ins barrierefrei zugängliche Erdgeschoss verlegt wurde. Gleich im Eingangsbereich der Ausstellung beeindruckt ein Salon-Flügel die Besucher. Dieser erste Aha-Effekt symbolisiert den Umfang der Darmstädter Sammlung. „Wir zeigen eine vielfältige Zusammenstellung von Werken“, so Dr. Philipp Gutbrod, Direktor und Kurator des Instituts Mathildenhöhe, „darunter Zeichnungen, Skulpturen, Musikinstrumente, Textilien und sogar eine Totenmaske von Shakespeare oder jemandem, der ihm ähnlich sieht.“

„4–3–2–1 Darmstadt – Kunst-Topografie einer Stadt“

Der Direktor und Kurator erklärte den Hintergrund des Ausstellungstitels „4–3–2–1 Darmstadt“. Der Rundgang führt durch vier Hallen „Darmstädter Kunst- und Kulturgeschichte“. Der Ausstellungsrundgang bietet dabei einen Streifzug durch 200 Jahre Kunststadt Darmstadt und der Region. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm lädt dazu ein, die Stadt und ihre Künste mit neuen Augen zu erkunden.

Auf 1000 Quadratmetern werden rund 400 Werke präsentiert, was die Ausstellung besonders dicht und facettenreich macht. In den vier nummerierten Ausstellungshallen der Stadtkrone werden herausragende Exponate aus der städtischen Kunstsammlung gezeigt, die sich mit der Darmstädter Kunst-Topografie beschäftigen.

Bedeutende Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Fotografien und Videokunst aus der Städtischen Kunstsammlung Darmstadt beleuchten historische Ereignisse der Stadt und stellen außergewöhnliche Persönlichkeiten vor, die hier gelebt und gearbeitet haben. Ein besonderer Fokus liegt auf bisher nie ausgestellten Werken von Künstlerinnen, die es zu entdecken gilt.

Ausstellungs-Rundgang von Raum 1 bis 4 – Alexander Koch

Die Ausstellung „4–3–2–1 Darmstadt – Kunst-Topografie einer Stadt“ beginnt mit einem Salonflügel der Villa von Alexander Koch, einem bedeutenden Verleger und Publizist, der eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Künstlerkolonie Darmstadt spielte. Bereits im Jahr 1898 hatte Koch in einer öffentlichen „Denkschrift“ an Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein die Gründung der Künstlerkolonie Darmstadt angestoßen. Koch ließ seine Wohnung in der Annastraße 23 von Patriz Huber, Mitglied der Künstlerkolonie Darmstadt ausstatten. Neben sämtlichen Möbeln entwarf Huber auch diesen präsentierten Flügel.

Vom Raum „Koch“ aus können die Besucher in die „Dachstube“ weitergehen, die 1915 als Geburtsstätte des Darmstädter Expressionismus gilt. Hier gründeten fünf Schüler des Ludwig-Georg-Gymnasiums, darunter Ernst Müller, eine Vereinigung, die literarische Flugblätter und kunstvoll gestaltete Bücher mit expressionistischen Texten druckte. Diese Werke dokumentieren den frühen künstlerischen Aufbruch in Darmstadt.

Romantische Bergstraße

Rechts vom Raum „Koch“ schließt sich der Bereich „Bergstraße“ an, der die tief in Darmstadt verwurzelte künstlerische Strömung der Romantik ab 1820 beleuchtet: Junge Studenten, die sich einst für ihre politischen, sozialen und künstlerischen Ideale einsetzten, waren von hier aus zu Wanderungen aufgebrochen.

Zur den einst aufstrebenden Künstlern dieser Generation zählte auch August Lucas, von dem zahlreiche Werke gezeigt werden, darunter: Auerbacher Schloss / Studien (1821), In den Steinbrüchen bei Darmstadt (1860), Auf dem Frankenstein (1821).

Lucas Werken gegenübergestellt wird das provokante Werk „Im Felsenmeer II“ (1988) von Annegret Soltau. Annegret Soltau ließ sich bei ihrer Performance im Felsenmeer nackt von ihrem Mann fotografieren, und fügte die Bilder zu einem-Gesamtkunstwerk zusammen. Soltau ist international gefragt und wurde von Größen wie Popstar Madonna zitiert. Da sie Wilhelm-Loth-Preisträgerin war, habe das Institut Mathildenhöhe in diesem Zusammenhand einige Kunstwerke bekommen, freut sich Gutbrod.

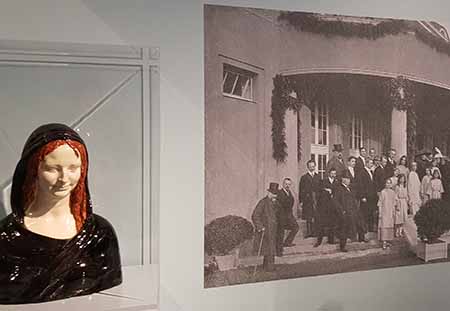

Marienhöhe – Elizabeth Duncan-Schule

Es folgt der Bereich „Eberstadt und die Marienhöhe“. Auf der Marienhöhe, nördlich der Villenkolonie Eberstadt, wurde im Dezember 1911 die Elizabeth Duncan-Schule unter der Schirmherrschaft von Großherzog Ernst Ludwig eröffnet. Die aus Kalifornien stammende Tanzpädagogin hatte zuvor gemeinsam mit ihrer Schwester Isadora Duncan eine Tanzschule in Berlin gegründet, war aber in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weswegen sie die Chance hatte, hier mit Hilfe Ernst Ludwigs in Darmstadt neu starten zu können.

In Darmstadt sollte die schulische Erziehung mit der rhythmisch-gymnastischen Körperausbildung vereint werden. Die Tänzerin Olga Breling, die 1913 auf Empfehlung von Künstlerkolonie-Mitglied Bernhard Hoetger an die Schule gekommen war, legte hier den Grundstein für ihre internationale Karriere. Blickfang ist hier vor allem Bernhard Hoetgers Porträt „Lächelnde Olga“, eine Büste von Olga Breling.

Visavis erzählen Franz Bests Werke derweil vom romantischen Ort Eberstadt.

Es folgen weitere Themen, etwa zu Böllenfalltor, Beyer, Bornemann und Meidner.

Raum 2

Rosenhöhe und weitere Stationen

Beim Betreten von Raum 2 scheint mit dem intensiven Wandgelb die Sonne aufzugehen. Man befindet sich im künstlerischen Spiegel der Rosenhöhe, wo einst Ernst Ludwig selbst Rosen züchtete. Ein kleines Highlight habe man, so Gutbrod, im Depot gefunden: ein Mausoleums-Entwurf vom Bildhauer Heinrich Jobst. „Ein Mausoleum für die Familie von Ernst Ludwig als Idee, mehr wissen wir nicht darüber“, so der Kurator. Das sei ein Forschungspunkt, worüber man weiter forschen möchte.

Weitere Stationen in Raum 2 führen die Besucher zu ikonischen Darmstädter Orten wie dem Oberfeld, dem Woog und der „Miethäusergruppe“. Besonders spannend ist der Bereich der „Neuen Künstlerkolonie Park Rosenhöhe“. Hier wird deutlich, wie Darmstadt gezielt Künstler aus verschiedenen Disziplinen eingeladen hat, um sich in der Stadt niederzulassen und zu arbeiten. Der Schriftsteller Kasimier Edschmid war einer der Erstbezieher der Künstlerkolonie, gefolgt von einer vielfältigen Gruppe von Kreativen aus der Bildenden Kunst, Musik, Literatur, Gartenkunst, Kunstwissenschaft, Journalismus und dem Theater.

Raum 3

Im In Raum 3 der Ausstellung „4–3–2–1 Darmstadt“ wird die Präsentation eines vielfältigen Panoramas der Darmstädter Kunstszene und ihrer bedeutenden Orte fortgesetzt. Hier versammeln sich Kunstwerke, die mit dem Atelierhaus von Ernst Vogel im Komponistenviertel in Verbindung stehen, sowie Arbeiten von Inge und Fritz Vahle, die für ihre großformatige Textilkunst bekannt sind. Ihre Werke verleihen der Ausstellung eine besondere haptische Dimension und zeugen von der künstlerischen Vielfalt Darmstadts.

Zudem widmet sich dieser Raum wichtigen kulturellen Institutionen und Orten der Stadt, darunter die Ziegelhütte, das Charlotte-Prinz-Haus, das Hof- und Landestheater, das Hessische Landesmuseum sowie die Stadtteile Martinsviertel, Johannisviertel und die Mollerstadt. Jedes dieser Themen spiegelt einen eigenen Aspekt der Darmstädter Kunst- und Kulturszene wider und verdeutlicht, wie stark die Stadt von Kunst und Kultur geprägt ist.

Die ausgewählten Werke und Orte in Raum 3 fügen sich zu einem umfassenden Bild zusammen, das die Bedeutung Darmstadts als lebendiges Zentrum für Kunst und Kultur verdeutlicht.

Raum 4

Vernichtung der Altstadt in der Brandnacht

Im größten und letzten Raum der Ausstellung „4–3–2–1 Darmstadt“ werden fünf zentrale Themenbereiche behandelt, von denen der erste die verlorengegangene historische Altstadt Darmstadts und die tragischen Ereignisse der Brandnacht des 12. Septembers 1944 in den Fokus rückt. Während viele Künstler traumatisiert waren und nicht an Kunst gedacht haben, gab es aber erstaunlich viele Künstler, „die selbst im Kriegsgeschehen das Gesehene mit dem Zeichenstift oder mit dem Aquarell verarbeiten mussten, weswegen wir mehrere Kunstwerke finden“, erläutert Gutbrod. So könne man wirklich nur eine kleinere Auswahl zeigen.

Im Zentrum stünden die Werke von Karl Deppert aus seinem 1944er Zyklus „Untergang der Stadt Darmstadt“ mit den Werken: Finale (Stadtkirche, Der Tod am Klavier, Das Pferd (Mathildenplatz). Kellertote, Tote in der Kiesstraße, Brandmumien (an der Ludwigskirche), Mutter und Kind, Introduktion (Monument) und als Highlight der Totentanz, „der Typus der in Darmstadt durchaus sehr bekannt ist“. Gezeigt wird das Original mit einem Video von Depperts Sohn, der, so Gutbrod, „nochmal eindrucksvoll erzählt als Zeitzeuge der Bomnennacht ‚Wie es war‘“, wie das Feuer den Sauerstoff angesogen und die Menschen mit in die brennenden Häuser eingesogen habe.

Die Aufbauzeit

Von hier aus geht es im nächsten Bereich in die Aufbauzeit, die Künstler sehr inspiriert habe. Man müsse sich vorstellen, so der Kurator, dass die Ansicht einer Baustelle nach all den Kriegszerstörungen etwas Faszinierendes hatte, etwa, dass plötzlich das Schloss wieder aufgebaut wurde, das waren alles ganz besondere Momente“. Auch die Errichtung sozialer Bauten wie Schulen mit Toiletten im Gebäude statt irgendwo auf dem Hof, erleichterten das Leben wieder. Zeitzeugen berichteten, wie unglaublich mühselig das Leben nach der Bombardierung war. Der Wiederaufbau schuf nicht nur neue Gebäude, sondern auch Hoffnung und eine Basis für eine bessere Zukunft. Das strahlen die Bilder aus.

Die Stadtkrone – das Ausstellungsgebäude

2012, und Jean Robert Ipoustéguys Großskulptur Val de Grâce, 1977, © Foto: Diether von Goddenthow

Im nächsten Themensektor der Ausstellung in Raum 4 wird das „Ausstellungsgebäude“, die so genannte Stadtkrone, selbst zum Thema gemacht. Es geht um die Geschichte des Ausstellungsgebäudes mit seinen vielen Ausstellungen jeweils zeitgenössischer Kunst, und um die Preisträger-Künstler des seit 1995 von der Stadt Darmstadt verliehenen Wilhelm-Loth-Preises. Seit Eröffnung im Jahr 1908 finden hier kontinuierlich vielbeachtete Ausstellungen zeitgenössischer Kunst statt, so der Kurator. Zur Zeit der Künstlerkolonie Darmstadt konnten deren Mitglieder, wie zum Beispiel Heinrich Jobst und Bernhard Hoetger, hierin ihre Werke zeigen. Während des Ersten Weltkriegs wurden Ausstellungen mit aktuellen Kunstpositionen gezeigt, darunter Gemälde von Willi Geiger und Anna Beyer. In der Weimarer Republik setzten Themenausstellungen zum Expressionismus oder zu Fragen der Ästhetik programmatische Akzente. Auch in der Zeit der NS-Diktatur wurde die Ausstellungstätigkeit fort- gesetzt mit einem nationalistischen Programm, in dem aber auch Gemälde von Franz Marc und Ludwig von Hofmann zu finden waren.

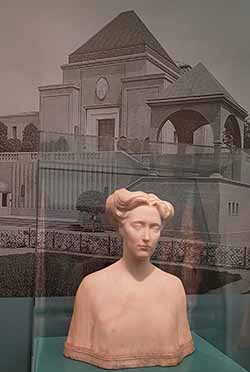

Christa Kate Winsloes

Ein besonderes Highlight ist die präsentierte Marmorbüste von Christa Kate Winsloe, geschaffen von Heinrich Jobst, einem prominenten Bildhauer der Künstlerkolonie Darmstadt. Winsloe war eine bemerkenswerte und vielseitige Frau: Journalistin, Bildhauerin, Schriftstellerin und vor allem Schülerin von Jobst. Sie verfasste das Theaterstück, das später die Grundlage für den Film „Mädchen in Uniform“ bildete, der als erster Film der Geschichte gilt, der eine lesbische Beziehung thematisiert. Das Porträt von Winsloe gehört zu den besonders bedeutsamen Kunstwerken der Mathildenhöhe und war seit jeher im Ausstellungsgebäude zu sehen, so Gutbrod.

Die präsentierte Vielfalt der künstlerischen Positionen auf der Ausstellung ist beeindruckend und spiegelt das breite Spektrum des Kunstverständnisses auf der Mathildenhöhe wider. Traditionelle Werke wie Franz Marcs „Wildes Kaninchen“ (1909) oder Ludwig von Hofmanns „Mondnacht“ (1939) stehen im spannenden Kontrast zu abstrakten Arbeiten von Künstlern wie Helga Föhl, Peter Steinforth, Gerd Winter und Matthias Will. Diese abstrakten Positionen wiederum werden durch figürliche Werke des Realismus von Künstlern wie Klaus Fußmann, Marie-Jo Lafontaine, Gregor Schneider, Jean Robert Ipoustéguy und Isabel Quintanilla ergänzt.

Die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Diskursen hat wiederholt eine entscheidende Rolle bei der Vergabe des renommierten Kunstpreises gespielt. Diese Positionen und ihren Anordnung verdeutlichen einmal mehr, wie das Museum historische und zeitgenössische Positionen miteinander in Dialog treten lässt, und schafft damit eine Brücke zwischen Tradition und Moderne.

„Villa Rosen“

Wer meint, der Themenbereich „Ausstellungsgebäude“ sei der Ausstellungs-Schlusspunkt, irrt. Im vierten Themensektor des Raums 4, gelangt der Betrachter in die Bilderwelt von „Villa Rosen“. Das Künstlerhaus Villa „In Rosen“, im Alexandraweg 24, sei ein Nukleus Darmstädter Kunst- und Kulturlebens gewesen. Der Maler und Kunsthandwerker Hans Christiansen hatte es gemeinsam mit Joseph Maria Olbrich konzipiert. Seit 1901 lebte zuerst Christiansen mit seiner Familie hier. Von 1919 bis zu seinem Tod 1921 bot Villa Rosen Eugen Bracht eine Heimat. Selbst im Dritten Reich bliebt die Villa „künstlerischer Hotspot“: Ab 1937 wohnte dort der bekannte Darmstädter Maler und Kulturpolitiker Adolf Beyer, der – und das müsse noch erforscht werden – wohl als Nichtrassist, dennoch ab 1937 die städtische Kunstsammlung entsprechend nationalsozialistischer Ideologievorgaben institutionalisiert hatte. Nach Zerstörung im Krieg wurde die Villa nicht wieder aufgebaut. An ihrer Stelle steht seit 1959 der von Karl Hartung und Otto Bartning geschaffene Brunnen für die Brüsseler Weltausstellung 1958. Im Bereich „Villa Rosen“ werden bedeutende Werke von Eugen Bracht gezeigt, darunter sein Porträt aus dem Jahr 1911, gemalt von Reinhold Martin Kuntze, sowie einige seiner berühmtesten Gemälde wie „Der Otzberg“ (1921), „Das verbrannte Schloss“ (1895), „Die Zisterne von Syrien“ (1864) und „Der Pflüger II“ (1916).

Darmstädter Torso

Den wirklichen Schlusspunkt der Ausstellung „4,3,2,1 Darmstadt“ setzt im fünften Themenbereich von Raum 4 der Bereich „Das Neue Palais als moderne Stadtresidenz“ mit dem Darmstädter Torso. Es sei „die wichtigste Skulptur in der städtischen Sammlung die im neuen Palais im Ess-Saal stand“, so der Kurator. Es sei bekannt, dass einst der Sekretär von Ernst Ludwig die Marmorfassung der Komposition „Die Jugend“ Bernhard Hoetger bestellt habe, die 1910 dann nach Darmstadt kam. Damals sei über alles, was Ernst Ludwig getan habe, berichtet worden, „sogar in der New York Times, unter anderem mit den Worten ‚Und dieses Werk ist jetzt in Darmstadt‘, und seither heißt es „Darmstädter Torso“. Ernst Ludwig war von Hoetgers Werk so beeindruckt, dass er den Bildhauer nach Darmstadt holte. Hoetger war nicht nur für das „Darmstädter Torso“ verantwortlich, sondern auch für das Kunstwerk in den Platanen, was seine bedeutende Rolle in der Darmstädter Kunstszene unterstreicht. Die Präsentation dieser Skulptur bildet somit den krönenden Abschluss der umfassenden Ausstellung und betont die wichtige Rolle, die Hoetger und seine Werke für das kulturelle Erbe Darmstadts spielen.

(Diether von Goddenthow /Rhein-Main.Eurokunst)

Alle weiteren Detailinfos zum Welterbefest und zur Eröffnung!