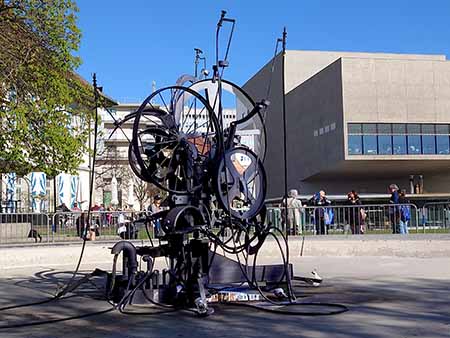

Schrottig, schräg und geräuschvoll: Seine oft raumbeherrschende Kunst, die mords was auf die Waage bringen kann, ist großenteils in Bewegung und geprägt auch durch einen spezifischen Sound. Der ist unverwechselbar – und in vielerlei Hinsicht fest ans 20.Jahrhundert gekoppelt. Wie Jean Tinguely (1925-1991) selbst, der der Kinetik eine neue Dimension verleiht und nicht zuletzt der Gegenwartskunst als schwergewichtiger Angelegenheit in der Breite Resonanz verschafft.

Rückblick ins Jahr 1979: Es ist ein Riesenereignis und dazu ein durchaus vergnügliches, zu dem die Menschen ins Städel strömen. Sie erwartet eine Werkauswahl des prominentesten Meisters der Maschinenkunst. Fast 50 Jahre ist es nun her, dass Tinguely in Frankfurt gefeiert wurde. Aber nicht allein: 1979 lud das Städel zur Ausstellung zweier Freunde. Das Museum zeigte Tinguely-Arbeiten zusammen mit Werken seines vier Jahre jüngeren Landsmannes Bernhard Luginbühl (1929–2011), ebenfalls ein überragender Eisenplastiker, der – genau wie Tinguely – sein Material auf Schrottplätzen suchte oder in stillgelegten Industrieanlagen fand. Ihre Freundschaft war innig und währte lebenslang, auch wenn Tinguely international ungleich berühmter wurde.

Kennengelernt hatten sie sich im Jahr 1956. Wie gut sie zusammenarbeiten konnten, stellten sie mehrfach unter Beweis. So im Jahr 1960 in der Berner Kunsthalle oder 1977. Damals schufen sie auf Einladung von Gründungsdirektor Pontus Hultén (1924–2006), der wusste, wie man die Leute ködert, zur Eröffnung des Centre Georges Pompidou in Paris zusammen mit Niki de Saint Phalle (1930–2002) und dem voriges Jahr verstorbenen Daniel Spoerri (1930-2024) ) das legendäre „Crocrodrome“. Mehr als 25 Meter maß das gigantische Gemeinschaftskunstwerk. Es ragte neun Meter in die Höhe, war begehbar und zum Teil verzehrbar: Ein Hinterfuß war mit Schokolade überzogen.

Das entzückte besonders Kinder, die Tinguely als Publikum sehr ernst nahm. Wenn den Kleinen eines seiner Werke Angst machte oder nicht gefiel, dann verwarf er es – so erzählt es jedenfalls sein langjähriger Assistent Jean-Marc Gaillard. „Kinder sind mein Lieblingspublikum“, sagte Tinguely. Er will, dass sie Spaß haben, packt sie kurzerhand in seinen Ferrari, besucht mit ihnen Jahrmärkte und freut sich über ihre Freude. Dabei ist er selbst ein Problempapa. Sein erstes Kind muss zu den Großeltern nach Genf, als er 1952 mit Ehefrau Eva Aeppli nach Paris zieht. Die kleine Miriam ist da erst zwei. Tinguelys Lebenswerk, stilistisch dem Nouveau Réalisme zugerechnet, ist unterm Strich immer auch Kunst für Verspielte – und das nicht nur bezogen auf seine Zeichenmaschinen, die die Kreativität von jedermann hervor kitzelten.

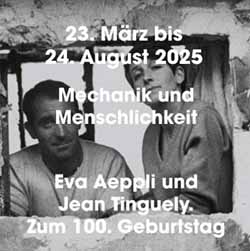

Am 22. Mai wäre Tinguely hundert Jahre alt geworden

Am 22. Mai wäre Tinguely hundert Jahre alt geworden. Einmal mehr feiert ihn nun die ganze Welt, und das ganze Jahr ist Tinguely-Jahr. Zu den zentralen Ausstellungen zählen Schauen in Duisburg, Fribourg und Paris. Gelebt hat der Magier der Maschine in Basel, Paris und auf dem Land nahe seiner Geburtsstadt Fribourg, wo er in den 1960er Jahren ein bäuerliches Anwesen erwirbt und zum Atelier umwidmet. Betreten können wir es nicht, aber davor stehen und die Gedanken schweifen lassen. Heute wohnt dort extrem zurückgezogen Tinguelys Sohn Milan Gygax – ebenfalls ein Künstler -, und die Rücksicht auf ihn gebietet es, die Adresse im Dunkeln zu lassen.

Tinguelys Grab aber auf dem kleinen Kirchhof in Neyruz ist öffentlich zugänglich und sofort an der Skulptur erkennbar, die es krönt. Mit einem Schalter im Mauerwerk der Kirche, in deren Schatten es – nahe beim Portal – zu finden ist, lässt sie sich in Gang bringen: Kann die Verbindung zum lieben Gott direkter sein? Tinguely wurde katholisch erzogen und war gläubig. Als Bub war er Messdiener. Einige seiner großen Installationen folgen kompositorisch dem Schema von Altarretabeln. Viele Werke sind derweil als Memento Mori lesbar, und alle dürfen wissen: „Meine Angst ist eine metaphysische.“ In „Die Kaskade oder die stabilisierte Epilepsie“ – ein Werk, das an ein Mahnmal für einen Wildunfall denken lässt -, integriert der Künstler 1990 Teile aus seinem Unfall-Mercedes. Todesgedanken schwingen im Räderwerk oft mit.

Dabei genoss der muntere Mann weltliche Erquickung ohne Reue. Er liebte mehrere Frauen und Autofahren. Besser gesagt: Autorennen. Und wurde dann an Bord gehievt. Posthum. Anlässlich des 25jährigen Bestehens des Museum Tinguely hieß es im Pandemiejahr 2021 „Museum Tinguely AHOY!“ Das Frachtschiff MS Evolutie war zu einem Ausstellungsschiff umgebaut worden, um auf große (Werbe-)Fahrt zu gehen. Allein sieben deutsche Städte lagen auf der Route. Nach Stationen in Paris, Maastricht und Amsterdam, legte es schließlich vom 8. bis 9. September 2021 in Frankfurt an der Nizzawerft an.

Mit ins Boot kam der Frankfurter Kunstverein; gemeinsam mit dem Museum Tinguely stemmte er ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm mit Performances und Workshops für Kinder (!) in Erinnerung an Tinguely, seinen Witz und sein Werk. Die schwimmende Ausstellung flankierte eine im Jahr 1980 geschaffene und an Bord montierte Schwimmwasserplastik Tinguelys, die mit Flusswasser betrieben wird. Die jeweiligen Anlauforte wurden mit Blick auf biografische Stationen ausgewählt. Als Anlass für den Frankfurt-Stopp wurde die Städelschau von 1979 bestimmt.

In Walluf im Rheingau legte das Tinguely-Schiff nicht an. Jedoch hat Tinguely den Ort besucht und hätte ums Haar eine Plastik geschaffen für die Hild-Mühle in Walluf, bekannt als Mühle der Schönen Künste. Dort kam ihm kurz vor seinem Tod die Idee zu einem „Parasiten“. Das verwunschene Mühlengelände hatte Mühlenbesitzerin Eleonore Scriba, die 2024 verstarb, mit einzigartigem Charisma, Ideenreichtum, kreativer Kraft und Organisationstalent zusammen mit ihrer Tochter Kessy ausgebaut zur Kunstoase und Eventlocation. Sie half mit, den Rheingau als Kulturdestination zu etablieren.

Tinguelys Interesse weckten beim Mühlenbesuch allein schon „die tausend Metallteile, die da gesammelt wurden“, erinnert sich Kessy Scriba. Sie, damals Veranstaltungsleiterin des Festivals und selbst Künstlerin, kommt mit Tinguely im Rahmen des Rheingau Musikfestivals ins Gespräch, als er mit seiner letzten Lebensgefährtin ein Konzert auf Schloss Johannisberg besucht. Kurzerhand komplimentiert und chauffiert sie ihn in die Mühle, hat bis heute sein Lachen im Ohr, erinnert sich an den „wilden, neugierigen Blick“ und „seine verrückt schnelle Auffassungsgabe“. Seine Energie war, so schwärmt Scriba, „deutlich zu spüren, und er empfand die inspirierende Kraft der Mühle“. Realisieren kann der Künstler den Parasiten dann nicht mehr. Sein letzter großer Auftritt findet 1991 anlässlich der 700Jahr-Feier der Schweiz im beschaulichen Neyruz statt.

„Ich kann Getriebemotor sogar auf Kyrillisch schreiben“

Bis dahin hatte es gerattert und gequietscht. Der Meister der Motoren und Maschinenskulpturen war nicht nur höchst erfinderisch, sondern wurde auch verlässlich fündig, wenn er ein Rad fürs Getriebe, einen Riemen, ein Geweih, Baumwurzeln oder Tierschädel – oder aber eine Antriebsart suchte.

„Ich kann Getriebemotor sogar auf Kyrillisch schreiben“, sagt Jean-Marc Gaillard. In seiner Restauratorenwerkstatt im Museum Tinguley in Basel rekapituliert er die Jahre enger Zusammenarbeit mit dem Schöpfer gewaltiger Maschinenplastiken und raumgreifender Räderwerke und verrät: „Er hatte keine Berührungsängste“. Gaillard war einer der letzten Assistenten des Upcycling-Künstlers. Nun pflegt er als Restaurator schon lange das Erbe Tinguelys. Durch das Oberlicht im Mario-Botta-Bau erhellt Tageslicht den Schraubstock und der Praktiker, was ein Tinguely-Werk so braucht, wenn es in die Jahre und als Patient zu ihm kommt.

Leicht ist der chirurgische Eingriff meist nicht. Wie eine Tinguely-Konstruktion jeweils scheppert und dröhnt, ist Teil ihrer DNA, der Operateur ist angewiesen auf rare Ersatzteile. Hier mag der Daniel Düsentrieb der Kinetik einen ausgedienten Elektro-, dort einen Grammophonmotor verbaut haben, den es nicht mehr gibt. Oberstes Ziel Gaillards ist, nah am Original zu bleiben. Dafür hat der Tinguely-Vertraute ein Rezept: „Man muss den Werken zugucken und zuhören, und ich rede auch mit ihnen.“ Er träumt gar von ihnen. Für Ersatzteile zapft er alle Quellen an, bezieht Teile für das Tinguely-Panoptikum per Internet, vom Schrottplatz oder Trödel. „Das Feuer weiterzugeben“ ist seine Passion.

Dasselbe wollen die beiden Schweizer Städte, die mit dem charismatischen Künstler, der alles, bloß keinen Stillstand ertrug, eng verbunden sind: Für den Jubilar konzipieren sie Stadttouren; Basel, das Rundgänge zu Paracelsus oder Erasmus schon längst anbietet, zum ersten Mal überhaupt. „Vom Dekorateur zum Künstler – Das bewegte Leben Jean Tinguelys“ wird rund um seinen Fasnachtsbrunnen vertieft. In Fribourg geboren, schnuppert Tinguely in die Globus-Filiale am Basler Marktplatz für eine Lehre zum Schaufensterdekorateur. Ein Fehlstart. „Der junge Mann macht ständig Dummheiten“, empört sich Globus in einem Einschreiben an dessen Vater im Februar 1942, „er beschädigt Dekorationsmaterial…sogar absichtlich“. 1943 wird der junge Mann gefeuert, beendet die Lehre bei einem unabhängigen Dekorateur und besucht die Gewerbeschule Basel, wo er mit moderner Kunst bekannt wird.

Nun ist er frei, die kinetische Kunst auf ein neues Niveau zu heben. Das Rad ist sein A und O, Tempo zentrales Tinguely-Thema. Er liebt flotte Schlitten, richtet seinen Terminkalender nach der Formel 1 aus – und wird schon mal den Führerschein los. Derweil findet der unter anderem von Alexander Calder beeinflusste Bildhauerrebell Gefallen auch an nur einem 1PS: Gern verbaut er Teile historischer Karussellpferde.

Fribourg lädt schon länger zu der Tour „Jean, Niki und Freiburg“ und ergänzt sie nun mit dem monografischen Rundgang „Auf den Spuren von Jean Tinguely“ . Im Espace Niki des Saint Phalle und Jean Tinguely in Fribourg, einst Tramdepot und Autowerkstatt, was ihm gefallen haben dürfte, ist das konsumkritische Monumentalwerk „Altar des westlichen Überflusses“ Blickfang.

In Neyruz ist es von seinem Atelier und Wohnhaus, eine Weile weithin bekannt als Wirtshaus zum Schwarzen Adler, ein Katzensprung zu dem Gelände, auf dem 1986 der Blitz einen Bauernhof in Brand setzt, woraufhin Tinguely dorthin stürmt und Inspiration findet für ein Hauptwerk: den „Mengele-Totentanz“. Der Wiederverwerter, der aus jedem Schrottteil etwas zu schaffen versteht, klaubt noch aus der Glut Teile einer Maispressmaschine derjenigen Firma auf, die der Familie des KZ-Mörders Josef Mengele gehörte. Es entsteht die vielteilige Totentanz-Installation, die im Museum Tinguely einen eigenen Saal füllt. Totenstille beengt das Besucherherz. „Ich organisiere die Angst, ich bediene mich ihrer, ich ziehe Nutzen aus ihr“, erklärte der Mann mit Radau im Blut.

Sein Grab teilt er mit der rund 20 Jahre jüngeren, aber gleichfalls 1991 gestorbenen Fotografin Micheline Gygax. Der Künstler war mehrfach verheiratet, alle seine Partnerinnen waren Künstlerinnen, und er hatte drei Kinder von drei Frauen. 1951 heiratete er die nur 20 Tage ältere Eva Aeppli, die heute vor allem für ihre Textilkunst bekannt ist.

Zum 100. Geburtstag von Eva Aeppli und Jean Tinguely erinnert im Duisburger Lehmbruck Museum noch bis zum 24. August die Ausstellung „Mechanik und Menschlichkeit“ an das Künstlerpaar.

In der französischen Hauptstadt lernte Tinguely 1955 Niki de Saint Phalle kennen, 1971 heiratete er die Schöpferin der weltberühmten kultigen „Nana“-Figuren, mit der er seit 1960 zusammenlebte. Saint Phalles Enkelin Bloum Cardenas verwaltet den Nachlass von Tinguely und ihrer Großmutter. Niki de Saint Phalle pflegte zu allen Tinguely-Frauen Kontakt, über sie soll Tinguely auch seine letzte Geliebte kennengelernt haben: die bulgarische Künstlerin Milena Palakarkina, geboren 1959. Fünf Monate nach seinem Tod wird 1992 der gemeinsame Sohn Jean-Sébastien geboren. Er schlug ebenfalls die Laufbahn eines Künstlers ein, studierte in Düsseldorf und Zürich, macht aktuell Karriere und bekennt: „Ich habe meinen Vater nie physisch kennengelernt, aber ich erkenne mich in ihm wieder.“ Der Vater ruht derweil nicht wirklich in Frieden. Motorenlärm begleitet ihn nonstop: Der Kirchhof von Neyruz liegt direkt an der Hauptverkehrsstraße: Dem Autofreund Tinguely müsste das, so möchten wir annehmen, sehr behagen.

(Dorothee Baer-Bogenschütz /RheinMainKultur.de)

Museum Tinguely

Paul Sacher-Anlage 2

CH-4002 Basel

Tel.: +41 61 681 93 20

Lehmbruck Museum Duisburg

Friedrich-Wilhelm-Straße 40

47051 Duisburg

Freiburger Kunst- und Geschichtsmuseum

Rue de Morat 12, 1700 Freiburg

100 Jahre Tinguely – Poetischer Übermittler.

21.11.2025 – 22.02.2026

Nach einer Erinnerung an die Anfänge des Künstlers und seine Aktionen in den 1960er und 1970er Jahren konzentriert sich die Ausstellung auf sein Spätwerk, das sich mit den Exzessen und der Eitelkeit einer konsumorientierten Welt auseinandersetzt

Grand Palais in Koproduktion mit dem Centre Pompidou und dem GrandPalaisRmn

3 avenue du Général Eisenhower – 75008 Paris

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hultén

Von 6. Juni 2025 bis 4. Januar 2026

Die Ausstellung feiert die Wiedereröffnung des Grand Palais im Jahr 2025 mit einer leidenschaftlichen Hommage an die Künstlerfreundschaft zwischen Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely und Pontus Hultén