Darmstadt. „Deutschland kann es besser“, lautete die Kernaussage von Geschäftsführer Dirk Widuch im Rahmen des Jahresauftaktes Opening 2025 des Unternehmerverbandes Südhessen e.V. (UVSH) im Haus der Wirtschaft Südhessen. „Die aktuellen Herausforderungen sind nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur. Um diese Krise zu überwinden, müssen wir in vielen Bereichen besser werden – sei es bei der Modernisierung und dem Ausbau der Infrastruktur, der Förderung erneuerbarer Energien, dem Bürokratieabbau oder der Entlastung der Unternehmen.“

Wohlstand ohne eine erfolgreiche Wirtschaft und Unternehmertum sei nicht möglich, so Widuch weiter. „Wir dürfen nicht nachlassen für Unternehmertum zu werben. Auf der einen Seite haben wir in Darmstadt und in der Region eine lebendige und starke Gründerszene, auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Unternehmen zu, die keine Nachfolge findet. Junge Menschen müssen wieder Lust auf Unternehmertum bekommen. Dazu gehört auch, eine Vertrauenskultur für Unternehmen zu schaffen. Nicht Kontrolle und Regulierung von Unternehmen darf die Grundlage gesetzgeberischen Handeln sein, sondern Vertrauen und Unterstützung. Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen handelt gesetzestreu, verantwortungsvoll und mit echtem Interesse für das Wohl der Mitarbeiter. Und deswegen lassen sie uns das alte Sprichwort einfach umdrehen und künftig sagen: „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser!“, so Widuch.

Ein entscheidender Aspekt ist auch der „Geist des Möglichmachens“ in den Behörden. Viele Ämter leisten hier bereits hervorragende Arbeit, doch in einigen Bereichen gibt es noch Verbesserungspotenzial. Dies zeigt sich insbesondere bei Genehmigungsverfahren oder bei der Beschleunigung von Visa-Prozessen für ausländische Fachkräfte. Nach der Bundestagswahl wird die Politik vor der dringenden Aufgabe stehen, Asyl- und Arbeitsmigration klar voneinander zu trennen, um diese Herausforderungen effektiver anzugehen.

Zentrale Ausländerbehörden auf Länderebene könnten hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. „Die Visaverfahren für ausländische Fachkräfte müssen dringend beschleunigt werden“, betonte Widuch. „Es sollte außerdem zur Regel werden, dass ein ausländischer Student, der hier an einer Hochschule wie der TU Darmstadt oder der Hochschule Darmstadt (HDA) seinen Abschluss macht, nicht direkt nach seinem Studium ausreisen muss. Stattdessen sollte ihm ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich beruflich in Deutschland zu etablieren. Wenn er jedoch ausreisen muss und anschließend bei einer Deutschen Botschaft im Ausland einen neuen Antrag stellen soll, besteht die Gefahr, dass er sich stattdessen für ein anderes Land wie Frankreich, die USA oder Indien entscheidet. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen besser werden, um diese Fachkräfte, die an unseren Hochschulen ausgebildet werden, auch langfristig in Deutschland halten zu können.“, so der UVSH-Geschäftsführer.

In Anknüpfung an eine frühere Keynote „Mehr Bock auf Arbeit“ von Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), beim Opening 2024 unterstrich Widuch die Aktualität dieser Diskussion: „Wir müssen mehr, länger und flexibler arbeiten. Und dafür brauchen wir ein anderes Arbeitszeitgesetz. Wir brauchen flexible Möglichkeiten, und es würde schon reichen, auf den EU-Standard zurückzukehren. Wir brauchen Wochenarbeitszeit und keine Tageshöchstarbeitszeit“, so Widuch.

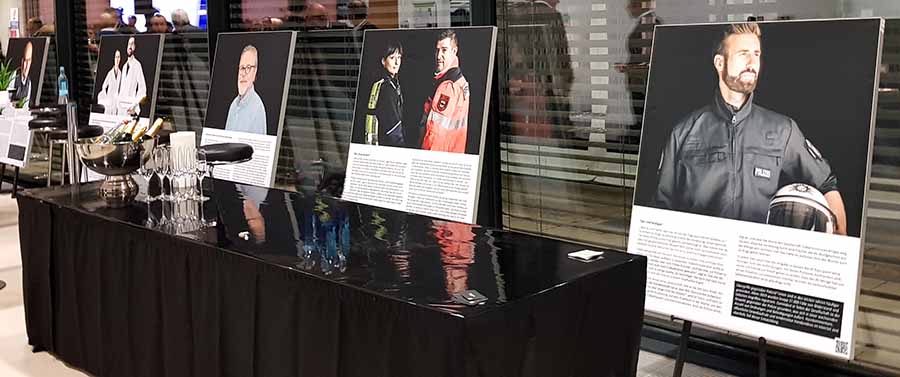

Der Mensch dahinter – flankierende Wanderausstellung

Grundsätzlich bräuchten wir wieder mehr Gemeinsinn und weniger „Ich“, betonte Widuch, der zugleich als Beispiel für „Gemeinsinn“ auf die zurzeit noch im Darmstädter Haus der Wirtschaft laufende Wanderausstellung „Der Mensch dahinter – Solidarität für Einsatzkräfte“ verwies. Die 2021 von der „Initiative für Respekt und Toleranz e.V.“ ins Leben gerufene Ausstellung, die als Reaktion auf die „Krawallnacht“ 2020 in Stuttgart entstand, bei der über 30 Beamtinnen und Beamte verletzt wurden, möchte laut Dirk Fornoff, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, ein klares Zeichen gegen wachsende Aggressionen und Gewalt gegenüber Einsatzkräften der Blaulichtfamilie wie THW, Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei setzen.

Auf großen Infotafeln erzählen von Gewalt betroffene Einsatzkräfte ihre Geschichte und ihre Beweggründe, sich dennoch weiterhin für unsere Gesellschaft einzusetzen. Drei neue Exponate aus Südhessen werden die Wanderausstellung, die anschließend in Stuttgart gezeigt wird, künftig ergänzen. Diese porträtieren zwei Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen sowie einen ehemaligen Kollegen aus Südhessen mit ihrer bewegenden Geschichte. Die Respektlosigkeit bis hin zur Gewalt gegen Angehörige der Blaulichtfamilie nimmt weiterhin bundesweit zu. „Allein in Südhessen wurden 2023 über 513 Polizistinnen und Polizisten sowie 13 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten Opfer einer Straftat. Die tätlichen Angriffe erreichten mit 111 registrierten Fällen den höchsten Stand seit der Einführung des Schutzparagrafen im Jahr 2017 – ganz zu schweigen von täglichen Beleidigungen und allgemeiner Respektlosigkeit“, so der stellvertretende Polizeipräsident.

„Hat Deutschland das strategische Denken verlernt?“ Gastrednerin Prof. Dr. Marina Henke –

Doch nicht nur die inneren, sondern auch die äußeren und geopolitischen Sicherheitsfragen sind zentral. „Ohne Sicherheit ist alles andere nichts!“, zitierte Widuch Olaf Scholz von der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar 2024. Als Gastrednerin zu diesem Thema begrüßte der UVSH-Geschäftsführer Dr. Marina Henke, Professorin für Internationale Beziehungen und Direktorin des Centre for International Security der Hertie School in Berlin. Henke ging der Frage nach: „Hat Deutschland das strategische Denken verlernt? Geopolitische und sicherheitspolitische Herausforderungen für Deutschland und Europa.“

„Wie kann Deutschland sich in dieser Welt positionieren?“, fragte Henke. Das düstere Resultat ihrer Forschung: „In diesem Land gibt es gerade keine vernünftige Strategie.“ Eine Strategie, so Henke, sei Kunst und Wissenschaft, Ressourcen so zu verteilen, um langfristige Ziele unter unsicheren Bedingungen erreichen zu können. Dabei dürfe man Strategie nicht mit einem Plan oder einer Wunschliste verwechseln. „Eine Strategie ist, wenn man immer damit rechnen muss, dass etwa ein Akteur oder bestimmte Umstände den eigenen Plan verhindern wollen.“ Daher gehe es bei einer Strategie darum, konstant zu überlegen, welche Hindernisse, Akteure und Umstände einem in die Quere kommen könnten und wie man diese verhindern oder bewältigen könne. Zur Erarbeitung einer Leitstrategie schlug Henke vier Schritte vor:

1. Definition von strategischen Kernzielen: Ziele wie „Sicherheit“, „Wohlstand“, „Demokratie“ oder „Umweltschutz“ müssten identifiziert und priorisiert werden – maximal drei Kernziele, was zwangsläufig zu Zielkonflikten führe.

2. Identifizierung und Analyse von strategischen Herausforderungen und Gefahren: Hier stelle sich die Frage: „Wer oder was gefährdet die zentralen Werte oder die Existenz Deutschlands?“

3. Entwicklung einer Handlungslogik: Dabei ginge es darum, grundsätzliche Weichen zu stellen.

4. Übersetzung der Handlungslogik in konkrete Maßnahmen: Diese müssten an die spezifischen Stärken und Schwächen eines Staates angepasst werden, wobei stets die Frage gelte: „Welche Mittel für welchen Zweck?“

Henke stellte mögliche Handlungslogiken vor, wie die Erneuerung des transatlantischen Bündnisses, die Stärkung einer europäischen strategischen Autonomie oder gar deutsche Neutralität. Jede dieser Optionen habe Vor- und Nachteile, die sie ausführlich darlegte. Ihr Fazit: Es gebe keine sicherheitspolitische Alternative zur Erneuerung des transatlantischen Bündnisses. Europa brauche Amerika – vor allem angesichts eines aggressiven Russlands. Doch das transatlantische Bündnis sei kein Selbstläufer mehr. Deutschland und Europa müssten sich auf ein „quid pro quo“, also entsprechende Gegenleistungen, mit den USA einlassen, um deren Schutz weiterhin zu erhalten.

„Die sogenannte ‚Zeitenwende‘ Deutschlands kann nur gelingen, wenn sowohl die militärische Wehrfähigkeit gestärkt als auch sicherheitspolitisches Wissen in der Bevölkerung wieder gefördert wird. Dieses Wissen ist entscheidend, um schwierige politische Entscheidungen gesellschaftlich tragfähig zu machen.“

Die aktuellen inneren und äußeren Sicherheitsthemen, und insbesondere auch die nach Sicherung der Wirtschaft und ihre Erwartungen nach der Bundestagswahl, waren beim anschließenden Get-together dominierende Gesprächsthemen.

(Diether von Goddenthow /RheinMainKultur.de)

Weitere Informationen über UVSH