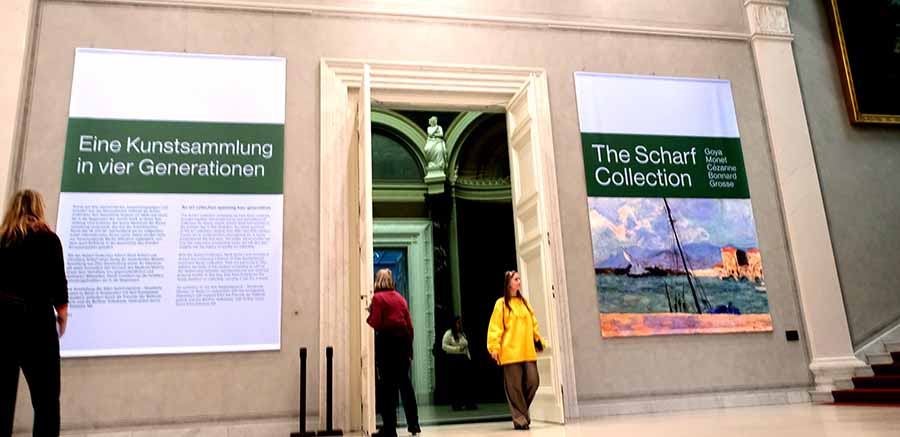

Einen beindruckenden Ritt durch die Kunstgeschichte der letzten 175 Jahre bietet vom 23. Oktober 2025 bis 15.Februar 2026 eine umfassende Präsentation der Scharf-Collection in der Alten Nationalgalerie Berlin. Es handelt sich um eine Sonderausstellung der Staatlichen Museen zu Berlin in Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf.

Die Scharf Collection, in direkter Nachfolge der bedeutenden Berliner Privatsammlung Otto Gerstenbergs, zählt zu den bedeutendsten deutschen Privatsammlungen: Sie umfasst überwiegend französische Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zeitgenössische internationale Kunst. Die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie zeigt eine Auswahl von rund 150 Werken, darunter herausragende Werke von Auguste Renoir, Pierre Bonnard, Edgar Degas sowie Claude Monet, und lädt zu einer Reise durch die Sammlung ein: Von Goya und dem französischen Realismus über die französischen Impressionisten und Kubisten bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Ein besonderes Highlight ist eine Auswahl des in der Sammlung nahezu vollständig erhaltenen druckgrafischen Werks von Henri de Toulouse-Lautrec.

Kaum eine andere Stilrichtung des 19. Jahrhunderts wird so bewundert wie der französische Impressionismus. Mit schneller, pastoser Malweise und neuer Aufmerksamkeit für Licht, Farbe und Atmosphäre suchten die „Maler des modernen Lebens“ (Charles Baudelaire), die Flüchtigkeit des Moments einzufangen. Die Scharf Collection verfügt über herausragende Beispiele dieser Kunst. Den von Otto Gerstenberg gelegten Sammlungsschwerpunkt auf die französische Kunst setzten Walther, Eve und René Scharf fort.

Einführung:

Claude Monet interessierte in seinen Landschaftsdarstellungen das Zusammenspiel von Licht und Farbe. In den Bildern Klippen in der Nähe von Dieppe (1897) und Waterloo Bridge (1903), die beide Teile von Gemäldeserien sind, untersuchte Monet die Veränderung der Motive bei wechselndem Licht.

Auguste Renoir widmete sich besonders der Porträtmalerei und Darstellungen der Gesellschaft. Seine Frauenbildnisse spiegeln das Idealbild der modernen, eleganten Pariserin.

Auch Edgar Degas wurde für seine Frauendarstellungen bekannt. Häufig zeigte er sie vor oder hinter der Bühne oder in Alltagssituationen, etwa beim Waschen oder Kämmen – meist ungestellt und aus der Distanz beobachtet. Dabei stehen Licht, Haltung und Inszenierung im Fokus.

An diese Intimität und Sinnlichkeit knüpfte eine Generation später Pierre Bonnard an, der seine Frau Marthe in der Badewanne darstellte.

Wohl kein anderer Maler des Postimpressionismus hat die Landschaftsmalerei so radikal aufgefasst wie Paul Cézanne. In seinen Werken hebt er die Struktur der Bildoberfläche und die Grundformen der Bildelemente hervor. Seine Experimente waren wegweisend für die Klassische Moderne.

Ausstellungsrundgang

Die Ausstellung eröffnet im ersten Raum mit einem Blick auf die Entstehungs- und Sammlungsgeschichte von The Scharf Collection. Daran anschließend entfaltet sich – in mehr oder weniger chronologischer Abfolge und nach Künstlern wie auch Kunstströmungen gegliedert – ein Parcours durch acht zentrale Themenbereiche:

- Zwischen Schrecken und Spektakel: Francisco de Goya

- Scharfsinnige Beobachter: Kunst zwischen Romantik und Gesellschaftskritik

- Prophet der Farbe: Pierre Bonnard

- Pionier der modernen Lithografie: Henri de Toulouse-Lautrec

- Innovationen im Plakatdesign: Toulouse-Lautrec als Grafiker

- Die Zersplitterung des Alltags: Kubismus

- Farbe, Form und Geste: Figuration und Abstraktion nach 1945

- Eine Sammlung für die Zukunft: Aspekte der zeitgenössischen Kunst

Sammlungsgeschichte von The Scharf Collection

The Scharf Collection steht in direkter Nachfolge der bedeutenden Berliner Privatsammlung Otto Gerstenbergs, die von den Anfängen der Moderne bei Goya bis zu den Wegbereitern der französischen Avantgarde wie Gustave Courbet und Edgar Degas reichte. Seiner Tochter Margarethe Scharf gelang es, den Großteil der Sammlung trotz schwerer Kriegsverluste über den Zweiten Weltkrieg hinweg zu bewahren. Die Enkel Walther und Dieter Scharf bauten auf den ihnen vermachten Werken jeweils eigene Sammlungen auf: Dieter Scharf konzentrierte sich auf den Surrealismus, dessen Werke seit 2008 als Dauerleihgabe an die Nationalgalerie im Museum Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin-Charlottenburg zu sehen sind.

Walther Scharf und seine Frau Eve erweiterten – auch gemeinsam mit ihrem Sohn René – den französischen Schwerpunkt. Sie erwarben Schlüsselwerke von Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre Bonnard, Henri Matisse und Pablo Picasso. Heute richtet René Scharf gemeinsam mit seiner Frau Christiane den Blick auf die zeitgenössische Kunst. Ihr Interesse gilt insbesondere den Erweiterungen des Mediums Malerei sowie dem Verhältnis von gegenständlichen und abstrakten Bildwelten. Vor diesem Hintergrund führen René und Christiane Scharf die familiäre Sammlungstradition mit Werken von Sam Francis, Sean Scully, Daniel Richter und Katharina Grosse in die Gegenwart.

Zwischen Schrecken und Spektakel: Francisco de Goya

Im 19. Jahrhundert nahm in Frankreich das Interesse an spanischer Kunst deutlich zu. Künstlerinnen und Künstler wie Eugène Delacroix, Edgar Degas und Honoré Daumier begeisterten sich für Francisco de Goya; auch in Deutschland – besonders in Berlin – wurde leidenschaftlich gesammelt. So erwarb Otto Gerstenberg Zeichnungen, Aquarelle und alle vier großen Druckserien Goyas: Disparates, Caprichos, Desastres de la Guerra und Tauromaquia.

Die Stierkampfszenen der Tauromaquia faszinierten das mitteleuropäische Publikum durch die Dramatik des spanischen Brauchs. Die Serie wurde sowohl als beifällige wie als kritische Darstellung des von Goya geschätzten Nationalsports interpretiert. Mitunter wurden literarische Bezüge hergestellt, etwa zu der Stierkampfgeschichte von Don Nicolás Fernández de Moratín d. Ä.; andere deuteten die Stiere als Sinnbilder des spanischen Widerstands gegen die napoleonische Besatzung.

Diese politische Dimension tritt in den ab 1810 entstandenen Desastres noch deutlicher hervor. Zwar bezieht sich der Künstler nicht explizit auf den Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich, doch der Zusammenhang ist unübersehbar. Schonungslos zeigt er die Grausamkeiten des Krieges: Tod, Folter, Verzweiflung und Hunger. Erst rund vierzig Jahre nach Goyas Tod wurde die Serie veröffentlicht – zu Lebzeiten war sie mit seiner Rolle als Hofmaler, der auch französische Auftraggeber bediente, kaum vereinbar.

Scharfsinnige Beobachter: Kunst zwischen Romantik und Gesellschaftskritik

Die Jahrzehnte vor dem Impressionismus waren geprägt von unterschiedlichen künstlerischen Strömungen. Als Hauptvertreter der französischen Romantik gilt Eugène Delacroix, dessen in der Sammlung vertretene Gemälde sich durch die Verbindung emotionaler Intensität mit politischer Symbolik auszeichnen. König Heinrich IV. und Gabrielle d’Estrées (1826) zeigt den Monarchen des 16. Jahrhunderts mit seiner Geliebten und politischen Vertrauten.

Die Schule von Barbizon formierte sich seit etwa 1830 als antiakademisch orientierte Bewegung, deren Maler – etwa Camille Corot – die Natur als unmittelbaren Arbeitsort wählten. Ihr Einfluss auf die Entwicklung des Impressionismus war maßgeblich.

Gustave Courbet verstand sich als Maler des Realismus. Seine Beteiligung am Aufstand der Pariser Kommune 1871 brachte ihm eine Gefängnisstrafe ein; viele seiner Stillleben entstanden im Gefängnis Sainte-Pélagie, wo keine lebenden Modelle zugelassen waren.

Auch Honoré Daumier widmete sich gesellschaftskritischen Themen. Seine Gemälde, in expressiven Pinselstrichen und dunklen Tönen ausgeführt, porträtieren das Leben der arbeitenden Bevölkerung. Die Skulpturenserie Les Parlementaires karikiert mit überzeichneten Gesichtszügen die französischen Abgeordneten – ein beißender Kommentar zur politischen Elite seiner Zeit.

Prophet der Farbe: Pierre Bonnard

Als Pierre Bonnard 1888 sein Studium in Paris begann, befand sich die Kunstwelt im Wandel. Viele junge Künstlerinnen und Künstler suchten nach neuen Ausdrucksformen und wandten sich von den akademischen Traditionen wie auch zunehmend vom Impressionismus ab. Gemeinsam mit Édouard Vuillard, Maurice Denis und anderen gründete Bonnard die Gruppe der Nabis, die sich – gemäß der hebräischen Bedeutung – als „Propheten“ einer neuen Malerei verstanden. Ziel war nicht die bloße Wiedergabe der sichtbaren Realität, sondern die Betonung emotionaler und gedanklicher Inhalte.

Die Scharf Collection bewahrt herausragende Werke Bonnards, darunter Hauptwerke wie Die große Badewanne, in dem der Künstler seine Frau Marthe darstellt, oder die lebendige Pariser Stadtszene an der Place Clichy nahe seinem Atelier.

Im Werk Bonnards begegnen sich die Sammlungen der Scharf Collection und der Nationalgalerie. Das bedeutende Werk der Nationalgalerie Die Familie Claude Terrasse im Garten nimmt im Œuvre des Künstlers eine Sonderstellung ein: Es ist sein bis dahin größtes Werk und zugleich einer der seltenen Wandschirme. Bonnard verbindet darauf Elemente östlicher und westlicher Bildtraditionen – etwa flächige Raumgestaltung und ornamentale Stoffmuster, inspiriert von japanischen Vorbildern.

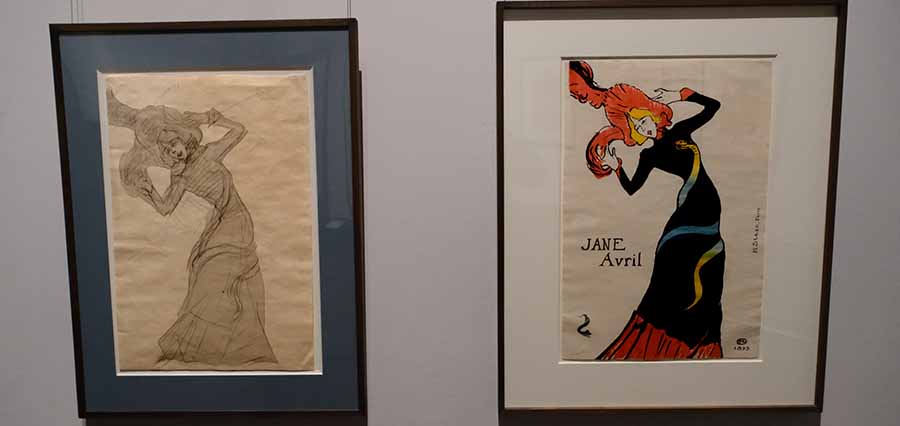

Pionier der modernen Lithografie: Henri de Toulouse-Lautrec

Ein besonderer Schwerpunkt der Scharf Collection ist die nahezu vollständige Sammlung der Druckgrafik von Henri de Toulouse-Lautrec, die Otto Gerstenberg zusammengetragen hat. Sie gilt als die weltweit größte Sammlung des Künstlers.

Ab 1891 widmete sich Toulouse-Lautrec intensiv der noch jungen Technik der Lithografie. Die direkt auf Stein gezeichneten Motive ermöglichten günstige und vielfach reproduzierbare Drucke. Mit seiner neuen Formensprache wurde er zu einem Pionier der modernen Lithografie.

Obwohl aus aristokratischem Haus stammend, wandte sich der Künstler der wenig geachteten Welt der Bühnen und Bordelle zu. Sein häufiges Arbeiten und Leben in Pariser Bordellen führte zur Entstehung der Mappe Elles, die einen empathischen Blick auf die dortigen Arbeiterinnen wirft. Er zeigt sie in alltäglichen, nicht erotisierten Situationen.

Aus der Reihe der Bordellbilder ragt ein Blatt der Clownesse Cha-U-Kao hervor, die als Frau einen männlich dominierten Beruf ergriff und sowohl auf der Bühne als auch im Leben selbstbewusst auftrat. Toulouse-Lautrec zeigt sie breitbeinig und mit direktem Blick – eine provokante, zugleich souveräne Darstellung.

Innovationen im Plakatdesign: Toulouse-Lautrec als Grafiker

Durch seine Plakate wurde Toulouse-Lautrec berühmt. In leuchtenden Farben bewarben sie Varietés, Kabaretts und Konzertcafés wie das Moulin Rouge, aber auch Bücher, Zeitschriften, Waren und Geschäfte. Er arbeitete mit großen Farbflächen, geschwungenen Linien, starken Kontrasten und Spritztechnik – stilistische Neuerungen, die das moderne Plakat nachhaltig prägten. Als Erster rückte er konkrete Bühnenkünstlerinnen und -künstler wie La Goulue, Jane Avril oder Aristide Bruant ins Zentrum und formte damit den frühen Starkult.

Auch Einzelmotiven widmete er sich, darunter den Darstellungen der Tänzerin Loïe Fuller, bei der er weniger die individuelle Physiognomie als das bewegte Spiel ihrer weiten, kreisenden Stoffbahnen ins Bild setzte. Die zweifarbigen Drucke kolorierte er mit Aquarellfarben und versah sie mit Silber- oder Goldstaub.

Neben abstrakteren Darstellungen finden sich Werke, die die Atmosphäre auf und hinter der Bühne einfangen. Die Große Loge, auf einem Gemälde basierend, zeigt im Profil wohl Amande Brazier, Besitzerin einer beliebten Lesbenbar, und eine Prostituierte beim Theaterbesuch. In der Nachbarloge sitzt der bekannte Kutscher des Barons von Rothschild. Der Blick der mittleren Figur richtet sich nicht zur Bühne, sondern in die Nachbarlogen – der Akt des Sehens selbst wird zum Thema. Gleichzeitig öffnet Toulouse-Lautrec die Loge Figuren abseits des bürgerlichen Mainstreams.

Scharfe Blicke und bissige Kommentare: Toulouse-Lautrec als Zeitzeuge

Toulouse-Lautrec war ein wacher Beobachter seiner Zeit. Sein Entwurf für den Umschlag einer Neuausgabe der Desastres de la Guerra zeigt seine Verbundenheit mit Goya, der die Schrecken des Krieges bildgewaltig festgehalten hatte.

Er schuf zahlreiche Werbegrafiken, etwa das Plakat für den befreundeten Fotografen Paul Sescau. Humorvoll persifliert er darauf den Anspruch fotografischer Objektivität: Der Fotograf bleibt unsichtbar, das Modell trägt eine Gesichtsmaske und ein Kleid voller Fragezeichen.

Misia Nathanson, mondän beim Schlittschuhlaufen dargestellt, posierte häufig für die Zeitschrift La Revue blanche. Für La Vache enragée entwarf Toulouse-Lautrec das Motiv der titelgebenden „wütenden Kuh“, die als Sinnbild revolutionär gesinnter Kunstschaffender einen wohlhabenden Bourgeois verfolgt. Zugleich erinnert er im Plakat für Le Matin an die drastischen Konsequenzen politischer Angriffe in einem Staat, der im Extremfall die Guillotine bereithielt. Auch das Plakat für Victor Jozes Buch, das Berlin als militaristisches und moralisch verkommenes „Babylon Deutschlands“ schildert, stammt von seiner Hand.

Die Zersplitterung des Alltags: Kubismus

Nach dem Impressionismus bildete der Kubismus die zweite große Revolution der Moderne. Pablo Picasso, Georges Braque und später Juan Gris prägten die Bewegung durch Gemälde und Collagen, während Henri Laurens für die Bildhauerei eine eigenständige kubistische Formensprache entwickelte.

Ziel war die Darstellung der Wirklichkeit in ihrer Mehrdimensionalität: Gegenstände wurden zerlegt, in geometrische Formen aufgelöst und aus verschiedenen Blickwinkeln zugleich sichtbar gemacht. Collagierte Materialien verbanden unterschiedliche Realitätsebenen miteinander – ein bedeutendes Beispiel ist Picassos Collage Gitarre und Notenblatt.

Alltagsgegenstände wie Flaschen, Gläser, Zeitungen oder Spielkarten wurden zu zentralen Bildmotiven. Sie eröffneten neue Sichtweisen auf Orte wie das Café oder das Künstleratelier. Nach der analytischen Phase des Zerlegens und Fragmentierens experimentierten die Künstler im sogenannten synthetischen Kubismus verstärkt mit dem Zusammenfügen von Flächen und Formen. Vertreter waren etwa Juan Gris oder Fernand Léger, der aufgrund seiner zylindrischen Formen als „Tubist“ bezeichnet wurde.

Die Ideen des Kubismus veränderten nachhaltig das Verständnis von Raum, Form und Abstraktion in der Moderne.

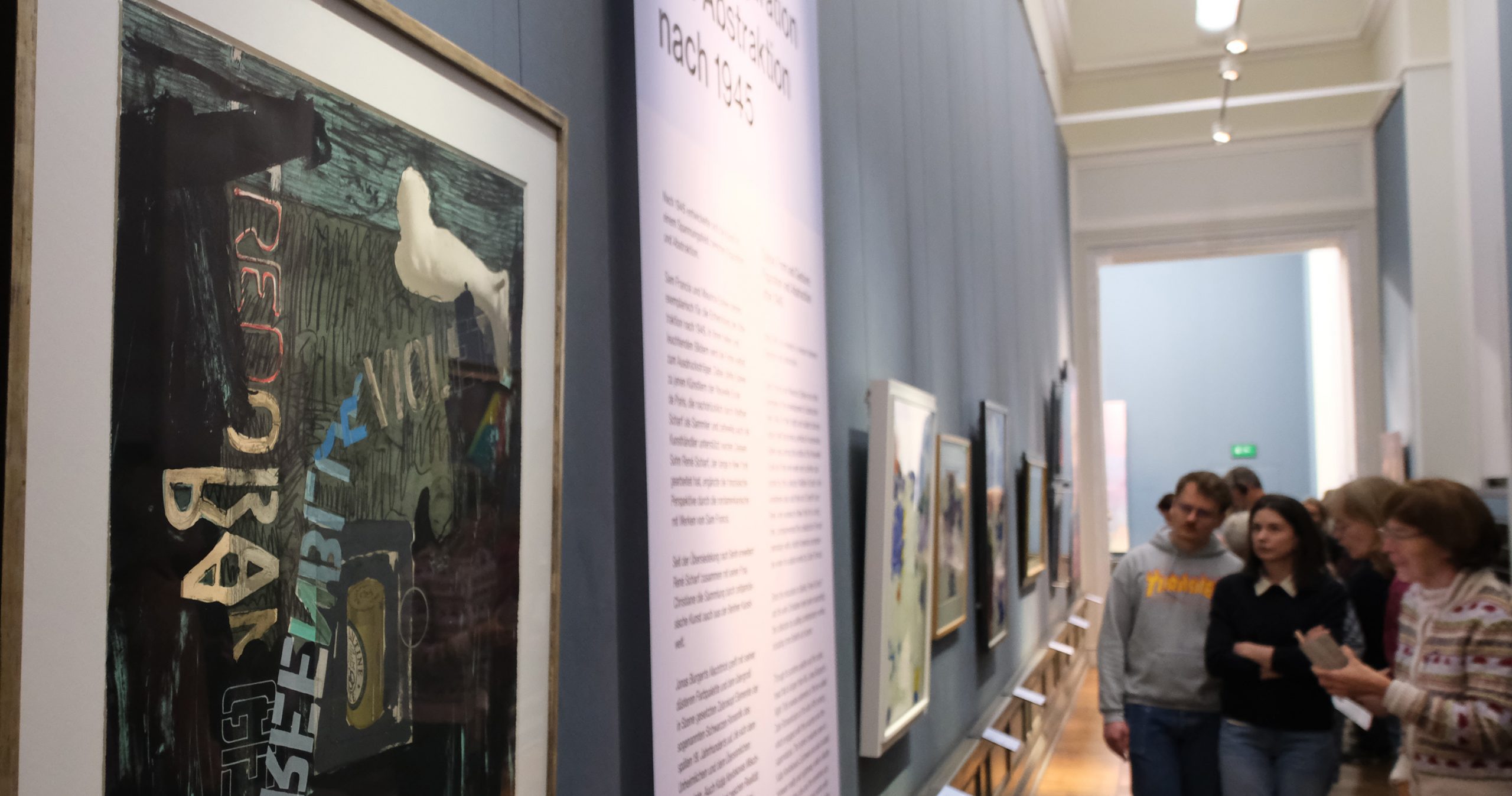

Farbe, Form und Geste: Figuration und Abstraktion nach 1945

Nach 1945 entwickelte sich die Kunst in einem Spannungsfeld zwischen Figuration und Abstraktion. Sam Francis und Maurice Estève stehen exemplarisch für die abstrakte Entwicklung dieser Zeit. In ihren leuchtenden, offenen Bildwelten wird die Farbe selbst zum Träger des Ausdrucks. Estève gehörte zur Nouvelle École de Paris, die durch Walther Scharf als Sammler und teils auch als Händler maßgeblich unterstützt wurde. René Scharf, der lange in New York lebte, ergänzte die Sammlung durch amerikanische Positionen.

Seit ihrer Rückkehr nach Berlin erweitern René und Christiane Scharf die Sammlung um zeitgenössische Kunst der lokalen Szene. Jonas Burgerts Nachttrick greift mit seiner düsteren Farbigkeit und dem überdimensionierten Zebrakopf Motive der „Schwarzen Romantik“ des späten 19. Jahrhunderts auf. Katja Novitskovas hybride Wesen in Earthware bewegen sich zwischen Wirklichkeit und Albtraum, während bei Martin Eder das Niedliche und das Monströse eng beieinander liegen. In Narzissus tritt an die Stelle des mythologischen Jünglings eine Katze – ein Motiv, das auch in digitalen Bildwelten hohe Popularität genießt.

Eine Sammlung für die Zukunft: Aspekte der zeitgenössischen Kunst

Material, Bewegung, Farbe und Form verbinden die künstlerischen Positionen dieses Raums. Gotthard Graubner bezeichnete seine kissenartigen Werke als „Farbraumkörper“: Der tiefe Farbeindruck entsteht durch vielfachen Auftrag auf stark saugende textile Bildträger. Das hier präsentierte Werk zählt zu den kleineren Formaten, doch allen Farbraumkörpern gemeinsam ist ihr schwebender Zustand zwischen Tafelbild, Objekt und Farberlebnis.

Katharina Grosse, Schülerin Graubners an der Düsseldorfer Kunstakademie, arbeitet häufig über große Flächen – über Innenräume, Hausdächer oder Fassaden hinweg. In den Werken der Scharf Collection konzentriert sie sich auf den Bildträger selbst, dessen Oberfläche durch den farbintensiven Auftrag zum Ereignis wird.

Anselm Reyle erweitert die Malerei durch die Verwendung industrieller Materialien wie Folien und Spiegel. Seine Arbeiten reflektieren zugleich die Ästhetik der Konsumgesellschaft und das Potenzial heutiger Bildproduktion.

Der Bildhauer Tony Cragg, ebenfalls mit der Düsseldorfer Kunstakademie verbunden, widmet sich in seinen Skulpturen dem Thema Bewegung, gespeist aus seinem Interesse für natürliche Strukturen und organische Wachstumsprozesse.

(Dokumentation: Diether von Goddenthow – RheinMainKultur.de)

Museumsinsel Berlin, Alte Nationalgalerie