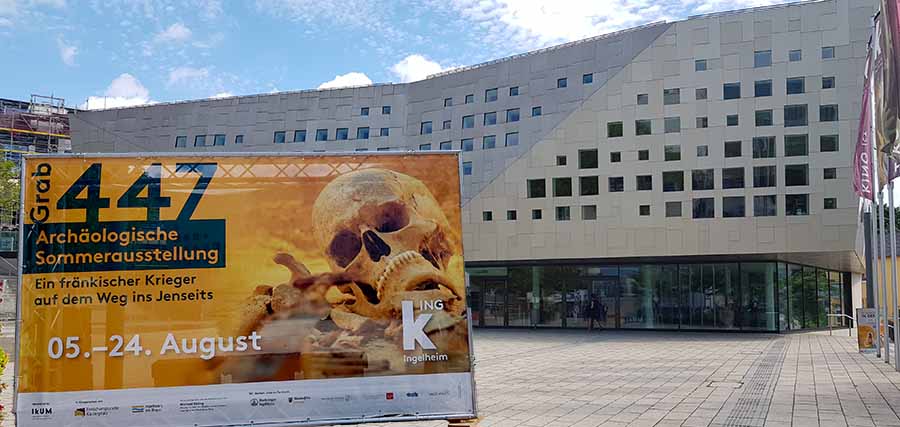

Nachdem der Ingelheimer Sensationsfund „Grab 447“ eines fränkischen Kriegers weltweit Schlagzeilen gemacht hat, wird das Grab 447 und sein spektakulärer Inhalt nun erstmals vom 5. bis 24. August 2025 in der Kultur- und Kongresshalle in Ingelheim (kING) öffentlich zugänglich im Rahmen der archäologischen Sommerausstellung: „Grab 447 – Fränkischer Krieger auf dem Weg ins Jenseits“. Gemeinsam mit der archäologischen Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim und unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling präsentiert und inszeniert das Team der kING das fränkische Kriegergrab, das 1400 Jahre lang unberührt geblieben war, den Krieger und sein Lebensumfeld Mitte des 7. Jahrhunderts.

Am Montag, 4. August, eröffnete Innenminister Michael Ebling die Ausstellung gemeinsam mit Oberbürgermeister Ralf Claus, Bürgermeisterin Eveline Breyer, IkUM-Geschäftsführer Matthias Becker, GDKE-Stellvertretendem Landesarchäologen Dr. Ulrich Himmelmann sowie Holger Grewe, Leiter der Forschungsstelle Kaiserpfalz und Wissenschaftlicher Leiter.

Innenminister Ebling betonte in seiner Rede die besondere Rolle der Ausstellung, die nicht nur archäologische Funde präsentiert, sondern ganze Lebensgeschichten wieder sichtbar macht. „Was hier zu sehen ist, ist nicht nur ein nummerierter Fund in einem alten Feld – es ist das Leben eines Menschen, das sich hier offenbart“, so Ebling. Die Ausstellung lasse uns tief eintauchen in das, was einmal war – und dabei überraschend viel über uns selbst erkennen.

Ingelheims Oberbürgermeister Ralf Claus, unterstrich die Bedeutung der Ausstellung. Er sei begeistert von dieser

Ausstellung, was er nicht nur als Oberbürgermeister sage, sondern „als jemand, der eben zum ersten Mal wirklich gesehen hat, wie besonders sie ist.“ Zwei Faktoren hätten diese außergewöhnliche Präsentation ermöglicht: die Forschungsstelle, die seit über 30 Jahren in Ingelheim tätig ist, mit Sensationsfunden wie „die karolingische Goldmünze“ oder das „Taufbecken in St. Remigius als Beweis, dass Ingelheim bereits vor Karl dem Großen ein bedeutendes Zentrum war“, und nun das „Grab eines fränkischen Kriegers“. Ohne seien Amtsvorgänger Dr. Jörg Gerhard gäbe es die Forschungsstelle in Ingelheim in dieser Form vermutlich nicht. so Claus. Zudem die neue kING-Halle, die von Anfang an „nicht nur für Konzerte, Theater oder Kongresse genutzt werden sollte, sondern auch für kulturelle Formate wie diese“, so Claus. Namentlich dankte er Holger Grewe, dem Leiter der Forschungsstelle Kaiserpfalz und Ausstellungskurator, und Matthias Becker als Spiritus Rector dieser Idee sowie allen an diesem Erfolg Beteiligten.

IkUM-Geschäftsführer Mathias Becker wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass „diese Ausstellung mehr ist als

eine Präsentation von Funden. Sie ist ein Ergebnis von jahrzehntelanger Zusammenarbeit, Neugier und Beharrlichkeit – sie zeigt die Kirchen, die Siedlungsstraßen, die Menschen vergangener Zeiten. Und sie zeigt auch die Methoden: Analysen, Grabungstechniken, neue Technologien. Es geht nicht nur um die Objekte – es geht um Erkenntnisse, um das Verstehen von Geschichte“, so Becker. Und er wies auf ein besonderes Zusatz-Highlight hin: dass hier über 20 Berufe rund um die Archäologie vorgestellt würden und Besucher an digitalen Workstations erleben könnten, „was moderne Forschung heute ausmacht und wie jedes Jahr neue Erkenntnisse entstehen, die wir lesen, hören, verstehen – und weitergeben.“

Dr. Ulrich Himmelmann, stellvertretender Landesarchäologe der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), erläuterte die Rolle der GDKE, die zentrale Akteure des kulturellen Erbes in Rheinland-Pfalz vereine – darunter die drei Landesmuseen, die Burgen, Schlösser und Altertümer sowie die Direktionen Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie. „In diesem Gefüge“, so Himmelmann, „ist die Landesarchäologie insbesondere für den Schutz und die Erforschung von Bodendenkmälern verantwortlich.“

Mit einem Augenzwinkern beschrieb er die paradoxe Realität seines Berufs: „Wir Archäologen gelten dann als erfolgreich, wenn möglichst wenig gegraben werden muss – weil wir es geschafft haben, ein Denkmal durch eine Umgehungsstraße oder Planänderung zu schützen.“ Dennoch bleibe genug zu tun: Jährlich betreue die Landesarchäologie rund 100 Ausgrabungsprojekte und archiviere sowie analysiere umfangreiche Fundbestände. Ingelheim sei in besonderer Weise gesegnet mit einem außergewöhnlich dichten Befundkontext – Gräberfelder, Kirchen und Siedlungsreste erlaubten einzigartige Einblicke in vergangene Lebenswelten. Er dankte dem ganzen Team und namentlich Holger Grewe.

Update von Grab 447 im Herbst 2026 im Landesmuseum Mainz

Der Landesarchäologe verriet zudem, dass „im kommenden Jahr die Ausstellung fortgesetzt wird – im Landesmuseum Mainz, noch größer und noch umfangreicher.“ Die Eröffnung ist für September 2026 geplant. Damit werde das Thema weit über Ingelheim hinausgetragen und weiter vertieft. In diesem Zusammenhang begrüßte er die Direktorin des Landesmuseums, Dr. Birgit Heide, und ihre Stellvertreterin Dr. Ellen Riemer, die demnächst in Ingelheim über eine merowingische Frau referieren werde.

Ausstellungs-Rundgang – Zeitreise ins frühe Mittelalter

„Wir reisen heute mindestens 1400 Jahre in die Vergangenheit von Ingelheim – Sie werden neben dem Krieger noch viel mehr erfahren“, begrüßte Bürgermeisterin Eveline Breyer, zugleich Mitglied im Aufsichtsrat der IKUM, die Medienvertreter beim der Eröffnung vorausgegangenen Presserundgang.

Man habe seit den 1990er Jahren – dank des glücklichen Umstands, überhaupt „als Stadt in unserer Größenordnung eine Forschungsstelle betreiben zu dürfen“ – zahlreiche Funde gemacht und präsentieren dürfen, aber Grab 447 sei „einer der außergewöhnlichsten, den wir finden konnten“.

Neben der Erforschung der Kaiserpfalz Karls des Großen und „der Geschichte vor und nach dieser Zeit“ verfüge man über ein archäologisches Kataster – ein Verzeichnis, das Informationen über archäologische Fundstellen und Funde in einem bestimmten Gebiet enthalte. Und überall dort, wo es interessant sein könnte, so Breyer, werde geschaut – „unter anderem eben auch in den Gräbern rund um die Rotweinstraße, wo ‚unser Krieger‘, wie wir sagen, gefunden wurde“.

„Es geht um die sogenannten ‚dunklen Jahrhunderte‘ zwischen dem Ende des Römischen Reiches und der Zeit Karls des Großen – eine Phase, die lange als wenig greifbar galt, unter anderem wegen des Mangels an schriftlichen Quellen“, ergänzt Dr. Ulrich Himmelmann, der stellvertretende Landesarchäologe von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE). Zwar lägen aus dieser Zeit in Rheinland-Pfalz viele und bedeutende Funde vor. „Aber nur an wenigen Orten lassen sich diese so gut kontextualisieren wie hier in Ingelheim“, so Himmelmann.

Und dass „wir hier nicht nur Funde von hoher Qualität präsentieren können, sondern sie auch in ihren Zusammenhängen verstehen, verdanken wir vor allem der gründlichen Grundlagenforschung der letzten 30 Jahre“ der Forschungsstelle Kaiserpfalz.

Grab 447 von Anfang an etwas Besonderes

Bereits beim ersten Blick sei erkenntlich gewesen, dass dieses Grab etwas Besonderes sein würde, erklärt der wissenschaftliche Leiter Holger Grewe. Eine Besonderheit liege darin, dass es sich um ein sogenanntes ungestörtes Grab handele – also um eines, das die Grabräuber noch nicht entdeckt hatten, weil es sich unter zwei jüngeren Gräbern befand. Man müsse sich das einmal vorstellen: „Von insgesamt 172 untersuchten Gräbern waren nur zehn ungestört – allein das ist ein seltener Glücksfall der archäologischen Überlieferung in dieser Geschlossenheit“, freut sich Grewe.

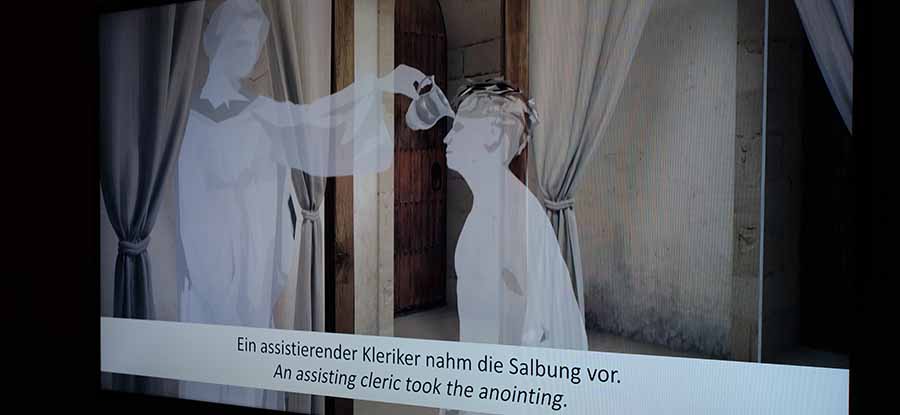

Aber dieser Krieger steche auch unter all diesen besonderen Funden heraus: „Bereits früh zeigte sich, dass er auf ganz spezifische Weise ausgerüstet war. Die Presse hat es bei der ersten Berichterstattung 2023 treffend auf den Punkt gebracht: ‚Bis an die Zähne bewaffnet!‘“, zitiert Grewe – und das stimme. Denn der fränkische Krieger „trug mehr Waffen bei sich, als er in einer realen Kampfsituation hätte führen können“. Seine Ausstattung sei wohl „zur Präsentation im Grab“ gewählt worden – was der Ausstellungsuntertitel „Ein fränkischer Krieger auf dem Weg ins Jenseits“ entsprechend ausdrücke.

Salopp gesagt: „Der Krieger wurde archäologisch geblitzt“, genau in dem Moment seines Übergangs – und das, was wir rund 1400 Jahre nach seiner Bestattung dokumentieren konnten, wird in der Ingelheimer Ausstellung „Grab 447“ gezeigt.

Vorteil der historischen Kontextualisierung

Das fränkische Kriegergrab „447“ steht zwar im Zentrum der Ausstellung – aber eben nicht nur, erklärt Grewe. Denn nur selten lassen sich solche Funde auch wirklich kontextualisieren. In Ingelheim aber habe man durch die langjährige Forschungstradition die Möglichkeit, das Lebensumfeld um die Mitte des 7. Jahrhunderts zu rekonstruieren. Es könne gezeigt werden, welche Kirchen zu dieser Zeit existierten. Die zugehörigen Siedlungen seien durch archäologische Nachweise sowie weitere Gräberfelder bekannt.

„So entsteht ein Gesamtbild, das weit über den Einzelfund hinausreicht – und genau das macht diese Ausstellung so besonders“, bringt es Grewe auf den Punkt.

Ingelheims Mittelalter-Geschichte um ein Viertel Jahrtausend älter!

Die Ausstellung startet im Eingangsbereich mit einer didaktisch wie grafisch hervorragend aufbereiteten Zeitübersicht, aufgeteilt in „Merowinger“ und „Karolingerzeit“ ab 800 n. Chr. – der Zeit ab Karl dem Großen und dem Bau des einzigartigen Palastes. Dieser mache tatsächlich auch den „werthaltigsten Teil des historischen kulturellen Erbes von Ingelheim am Rhein“ aus und sei „schon zu seiner Bauzeit, vom Beginn des 9. Jahrhunderts an, literarisch gefeiert worden“, so Grewe.

Aber fälschlicherweise beginne daher sehr häufig die Geschichtserzählung von Ingelheim mit dem erstmals in Schriftquellen 774 n. Chr. überlieferten Aufenthalt eines karolingischen Königs – nämlich Karl des Großen – in Ingelheim.

Die Zeittafel zeigt aber, dass es in Ingelheim schon lange ein Leben vor den „Karolingern“ gab. Mit einem Blick können Besucher erfassen, dass mindestens 250 Jahre Merowinger-Zeit der karolingischen Epoche Ingelheims vorausgehen. Diese nachrömische Zeit beginne tatsächlich um das Jahr 500 mit der Belegung des Reihengräberfeldes 3 und erstrecke sich über mehr als 250 Jahre, „so dass man sagen kann: Nach diesen archäologischen Entdeckungen der vergangenen 30 Jahre ist Ingelheim und seine Geschichte des Mittelalters um ein Viertel Jahrtausend älter geworden.“ Das könne man „nicht nur an Daten festmachen, sondern auch qualifiziert darstellen, an Individuen dieser Zeit, die man, wie den Krieger 447, fassen kann, der beispielsweise um 600 n. Chr. geboren und gegen 664 n. Chr. bestattet sein müsste“, erklärt der Forschungsleiter.

Per Fenster in die Grabung

Wer möchte, kann auf dem Weg in den Hauptausstellungssaal im wahrsten Wortsinne per Knopfdruck ein Fenster zur Grabungssituation öffnen, „wie sie so im Jahr 2023 oder ähnlich tatsächlich existiert hat, als der Krieger ausgegraben worden ist“, erklärt Grewe die Funktion des Knopfes. Als Schlusspunkt der Ausstellung kann man von der anderen Seite direkt selbst die Ausgrabungsstätte erleben.

Präsentation der Grabstätte auf großer Bühne

Die Bühne in der Ausstellung diene dazu, „das Grab so darzustellen, wie wir Archäologen es im Jahr 2023 im Gräberfeld angetroffen haben – natürlich in angepasster, musealer Form. Besucher blicken in die mit einer dicken Glasplatte gesicherte Grabgrube mit dem Originalskelett des Kriegers sowie sämtlichen originalen Beigaben, an ihrem jeweiligen Platz liegend. Diese Darstellung basiere auf der archäologischen Dokumentation, die nach den Standards der Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe durchgeführt wurde.

„Unser Anspruch bei der Präsentation war es, die Fundlage millimetergenau abzubilden“, unterstreicht der wissenschaftliche Leiter. Besuchern wird hier absolute Hightech-Archäologie geboten.

Zurückhaltende Restaurierung – weitere Untersuchungen geplant

Natürlich wurden zwischenzeitlich alle Metallobjekte restauriert, „jedoch bewusst konservatorisch zurückhaltend, da an vielen dieser Stücke noch weitere wissenschaftliche Untersuchungen ausstehen“, so Grewe. Dies sei auch der Grund, weswegen „der Krieger aktuell – und vermutlich auch auf Jahre hinaus – noch nicht dauerhaft in einem Museum gezeigt werden kann. Unsere Forschungen sind noch nicht abgeschlossen“. Direkt nach dem Ende dieser Ausstellung würden etwa organische Reste wie Leder oder Holz aus dem Grab oder auch die textilen Abdrücke auf korrodierten Oberflächen weiteren Laboranalysen unterzogen, berichtet Grewe über die fortgeführten Forschungen.

Allerdings, so viel sei verraten, soll diese Ausstellung in einem guten Jahr, mit dem Stand September 2026, also um etliche Exponate und Erkenntnisse erweitert, im Mainzer Landesmuseum erneut präsentiert werden.

Krieger 447 erreichte durchschnittliches Lebensalter seiner Zeit

Durch das Schutzglas sehen die Betrachter ein menschliches Individuum, das im fortgeschrittenen Erwachsenenalter verstorben ist und zwischen 40 und 50 Jahre alt war. Das entspreche in Südwestdeutschland, mit einer damaligen durchschnittlichen Lebenserwartung zwischen 44 und 47 Jahren, dem durchschnittlichen Lebensalter dieser Zeit für Menschen, die das 15. Lebensjahr überlebt haben, erklärt der Wissenschaftler. Die Körpergröße des Kriegers sei mit 172,8 cm rekonstruiert worden. Sein Gewicht schätze man auf etwa 73 kg.

Von kräftiger Statur – nicht im Kampf gestorben

Überraschend waren auch zwei erste gesundheitliche Befunde. Anhand eines Zahnbefundes muss diese Person im Kindesalter Ernährungsstress erlebt haben – also Phasen von Mangel oder Krankheit, die sich in der Entwicklung der Zähne niedergeschlagen haben, erzählt Grewe. Zum anderen, so der Wissenschaftler weiter, wurde „an den Oberschenkelknochen eine seltene Knochenveränderung festgestellt: eine unregelmäßige Textur auf der Oberseite der Langknochen, wie Sie sie hier gut erkennen können. Dabei handelt es sich um Anzeichen des sogenannten Marie-Bamberger-Syndroms – einer Erkrankung, die häufig als Begleiterscheinung von Karzinomen auftritt.“ Dies könne möglicherweise „einen Hinweis auf die Todesursache liefern“, so Grewe.

Das heißt: Der Krieger ist höchstwahrscheinlich nicht im Kampf gefallen, und er hatte, wie sich „an den Muskelansatzspuren zudem ablesen lässt, eine robuste Statur“ und sein Körper sei zeitlebens starker körperlicher Belastung ausgesetzt gewesen, erläutert Grewe.

Großartige Waffenbeigaben

Sensationell ist auch die im Grab abgebildete Bewaffnung des Kriegers: Allein zwei Schwerter liegen beidseitig neben dem Körper. „Auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite (also der rechten Körperseite) befindet sich ein zweischneidiges Langschwert, eine sogenannte Spatha.“ Und „auf der rechten Körperseite liegt ein weiteres Schwert, mit dem Griff nach unten und der Spitze nach oben: ein Sax – ein einschneidiges Hiebschwert.“

Die neben dem Sax kleinen, grünlich verfärbten Objekte seien „korrodiertes Buntmetall, genauer gesagt Kupfer, das zum Nieten der Schwertscheide verwendet wurde“, erörtert der Wissenschaftler.

Eine weitere Waffe, beziehungsweise das, was davon übriggeblieben ist, eine Lanzenspitze, liegt rechts neben dem Krieger-Schädel. Und neben der linken Körperseite entdeckt man ein rundes Objekt, einen Schildbuckel, die zentrale Verstärkung eines Rundschilds, einer Defensivwaffe, die im Ernstfall lebensrettend sein konnte. Diese hatte man ihm auch auf seine letzte Reise ins Jenseits mitgegeben. Schließlich liegt im Fußbereich ein – sowohl bei Frauen- wie bei Männergräbern obligatorischer – kleiner Kamm. Die genaue Bedeutung des Kammes zu Füßen Bestatteter kenne man bis heute nicht, so Grewe wirklich. Von den Waffenfunden sei für die Forschung insbesondere das Sax so spannend, da es besonders datierungssensibel sei.

Holografische Rekonstruktions-Präsentation

Man sei über die Dokumentation des Grabbefundes hinaus einen großen Schritt weitergegangen. Man zeige nicht allein das Original-Grab, sondern präsentiere eine wissenschaftlich fundierte Rekonstruktion des Kriegers mittels moderner Hologramm-Technik. Die Besucher können sich mittels einer digital generierten, dreidimensionalen Hologramm-Rekonstruktion des Kriegers den Menschen nun genau vorstellen. Dabei wird zunächst der Fundzustand eingeblendet. Dann baut sich der Krieger – ähnlich wie bei Star Trek die Teleportation (Beamen) – langsam vor den Augen der Betrachter auf, und ein paar Sekunden später steht der Krieger vor ihnen in voller Lebensgröße, nach und nach mit allen Waffen und Schild bestückt. Diese Darstellung ist keine disneyhafte Imagination, sondern dokumentiert authentisch die Merkmale des archäologischen und anthropologischen Befunds.

Das Gesicht etwa, so Grewe, wurde auf Grundlage des Schädels rekonstruiert – von einer forensischen Spezialistin, die sonst für das Hessische Landeskriminalamt arbeitet. „Unser Ziel war es, dem historischen Original so nahe wie möglich zu kommen – und wir glauben, dass dies mit dieser eindrucksvollen Visualisierung gelungen ist“, ist Grewe etwas über dieses außerordentlich gelungene Ergebnis stolz.

Einen interaktiven Gag haben sich die Ausstellungsmacher dabei noch einfallen lassen: Besucher können sich vorne neben den digital holografisch erzeugten Krieger stellen – wer zu zweit ist, sieht den anderen dort im Hologramm erscheinen und kann ihn gemeinsam mit Krieger 447 fotografieren. Allerdings besteht am Ausgang an der Selfie-Station dazu nochmals eine komfortablere Möglichkeit zu solch einem besonderen Erinnerungsstück, sich und/oder seine Begleitung mit dem fränkischen Krieger zu fotografieren.

Vitrinen, Schautafeln und Interaktion zur Pathologie des Kriegers

Rundherum um die Grablege und die Holografie-Station befinden sich Vitrinen mit vertiefenden Informationen sowie eine interaktive Tafel, die über die digitalen Rekonstruktionen sowie über die anhand anthropologischer Forschungen bislang ermittelten Pathologien des Kriegers informieren, etwa über die „Zahnsituation“, das „Marie-Bamberger-Syndrom“, die „Reiterfacette“ und andere Befunde.

Weitere Stationen der Ausstellung heißen etwa „Kirche – Ein frühes Sakralzentrum in Ingelheim“, „Siedlung – Wie und wo siedelten die Merowinger?“, „Friedhof – Wie bestatteten die Merowinger ihre Toten?“, „Karolinger – Wer waren die Karolinger?“ und weitere Themen, abgerundet von dem zu einem großen begehbaren Zeitstrahl umfunktionierten Notausgangsflur.

Ausgrabungs-Situation, Selfie-Station und Content-Lounge

Den Schlusspunkt bildet die originalgetreu nachgestellte archäologische Grabungssituation. Anschließend lädt im Foyer der in 3D lebensgroß animierte fränkische Krieger die Besucher zu einem Selfie mit ihm ein.

Wer die vielen Eindrücke und Informationen noch einmal nachlesen und sacken lassen möchte, findet in der Content-Lounge an zahlreichen bereitstehenden Laptops vertiefende Hintergrundinformationen und wissenschaftliche Erkenntnisse über die anthropologischen, pathologischen sowie archäologischen Untersuchungen, die Rekonstruktion des Kriegers und vieles mehr.

(Diether von Goddenthow/ RheinMainKultur.de)

Informationen zur Ausstellungsbesichtigung

Die Ausstellung ist vom 5. bis 24. August täglich in der kING Kultur- und Kongresshalle, Fridtjof-Nansen-Platz 5, 55218 Ingelheim geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 5 Euro (ermäßigt ab 3 Euro). Für Familien gibt es das Familienticket ab 10 Euro – dieses gilt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 18 Jahre. Die Tickets sind vor Ort an der Ausstellungskasse erhältlich sowie im Vorverkauf bei Ticket Regional zzgl. VVK-Gebühr, die die Anreise mit dem RNN-Ticket beinhaltet. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt, wobei der Besuch nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich ist. Für Schulklassen im Klassenverband ist der Eintritt ebenfalls kostenlos.

Kultur- und Kongresshalle Ingelheim (kING)