Das Ophelia-Fieber ist ausgebrochen – zumindest im Hessischen Landesmuseum Wiesbaden, und es breitet sich immer weiter aus. Seit Wochen pilgern Scharen von Swifties zu dem über Nacht populär gewordenen Jugendstilgemälde „Ophelia“. Gestern kamen sogar rund 200 Fans auf einen Schlag, um am „Swiftie-Event“ zwischen 14 und 16 Uhr teilzunehmen und das Gemälde von Friedrich Heyser zu feiern, das die amerikanische Sängerin Taylor Swift in ihrem Musikvideo zu „The Fate of Ophelia“ verwendet.

In Heysers Werk ist das tragische Schicksal der Ophelia aus Shakespeares Hamlet dargestellt – jener jungen Frau, die Hamlet nicht heiraten darf, deren Vater von ihm versehentlich erschlagen wird und die schließlich dem Wahnsinn verfällt und im Fluss ertrinkt. Selbst die New York Times, die Washington Post, der Guardian, die BBC und zahlreiche andere internationale Medien berichteten – und machten das Jugendstilbild von 1900 aus dem Wiesbadener Museum über Nacht weltberühmt.

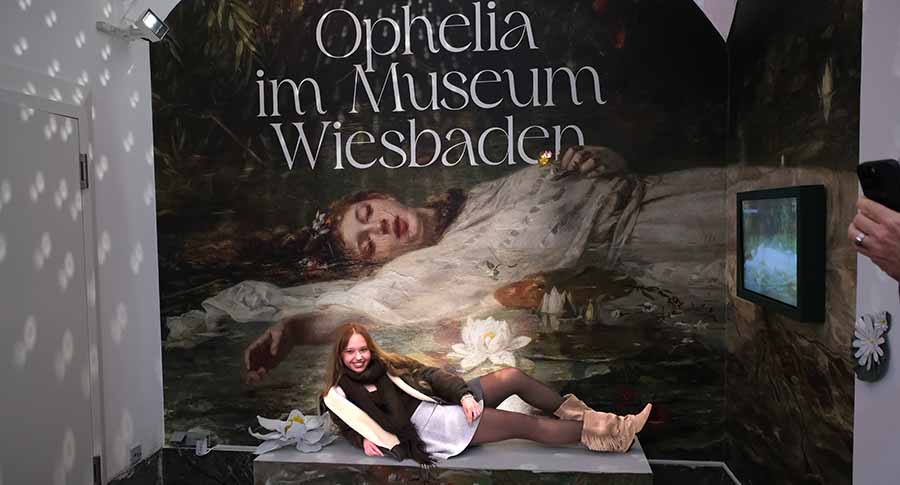

Schon früh am Tag hatten sich viele Besucherinnen und Besucher vor dem Museum und vor dem großen Ophelia-Plakat getummelt und fotografieren lassen. Unter ihnen war auch Jonny, HR3-Morgenmoderator, stets auf der Suche nach O-Tönen. Er hatte sich als Ophelia verkleidet – ganz in Weiß, mit einem Blumenkranz im Haar, „jederzeit zum Sterben bereit“, wie er scherzte. In der Hand hielt er statt Gänseblümchen dunkle Weidenzweige. Auf Bitten posierte er mit beseeltem Blick vor dem Ophelia-Plakat, später auch mit Fans in der Selfie-Ecke im Foyer, wo er immer wieder fürs Foto „dahinschied“, nur um gleich darauf wieder aufzuerstehen.

Selfie-Ecke im Foyer

Das Museum hatte eigens in dieser Selfie-Ecke eine Bank aufgestellt, auf der Fans Ophelias Pose aus Heysers Bild in Taylor-Manier nachstellen konnten. Davon wurde reger Gebrauch gemacht – einzeln, in Gruppen, stehend, sitzend, liegend oder tanzend. Zwar gebe es, wie einige scherzten, keinen typischen Taylor-Swift-Tanz, doch erinnerten manche Bewegungen ein wenig an den Line Dance, wie ihn Swift-Fans auch bei Tanzpartys pflegen.

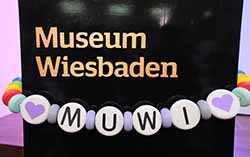

Ein weiterer Swift-Hotspot im Foyer war der kreative Werkbereich. Hier konnten Jugendliche, wenn sie wollten, Freundschaftsbänder nach dem Vorbild aus Swifts Video „You’re on Your Own, Kid“ basteln – inspiriert von der Textzeile „Make the friendship bracelets, take the moment and taste it“. Swift ermutige ihre Fans dazu, hieß es; diese Armbänder seien zu einem Symbol der Gemeinschaft und Verbundenheit geworden, insbesondere bei ihrer Eras Tour, erklärten Mitarbeitende des Museums. Die Fans gestalteten die Bänder individuell – oft mit Songtiteln, Albumnamen oder Insider-Begriffen – und tauschten sie bei Konzerten miteinander aus.

Das Museum Wiesbaden griff diese Symbolik auf und schmückte das Vortragspult mit einem überdimensionalen „Freundschaftsband“, verziert mit Herzchen und der Aufschrift „MUWI“ (für Museum Wiesbaden).

Über 40 Medien- und TV-Teams begleiteten das Spektakel. Das gesamte Museumsteam war ophelia-gerecht gestylt – in Glitzerkleidern oder in den neuen, wahlweise weißen oder schwarzen T-Shirts. Auch Museumsdirektor Dr. Andreas Henning, selbst eher der Generation Dire Straits und Depeche Mode zugehörig, zeigte sich begeistert. Er freue sich, dass durch einen Popsong Heysers Jugendstilgemälde Ophelia derart viel Aufmerksamkeit erfahre und damit auch viele Jugendliche, die sonst vielleicht nicht ins Museum kämen, einen Zugang zur Kunst fänden. Zwar trug er selbst ein Ophelia-T-Shirt, hielt sich aber bescheiden im Hintergrund – „das ist die Sache der Jüngeren im Team“, meinte er schmunzelnd. Auch Peter Forster, der als Kustos Sammlungen 12. bis 19. Jahrhundert die Jugendstilsammlung Ferdinand Wolfgang Neess mit Heysers Ophelia einst ins Haus geholt hatte, blieb im Hintergrund, sagte aber im HR-Interview: „Für Kunsthistoriker ist es toll zu sehen, wie die Sängerin ein Gemälde in die Gegenwart holt. Im Kern vertont sie unser Bild.“

Der Veranstaltung im Vortragssaal

Gegen 15 Uhr begrüßte Ann-Kathrin Spies von der museumspädagogischen Vermittlungsabteilung im übervollen Vortragsraum die Fans zur Fokussierung auf das Thema mit ein paar Takten aus Taylor Swifts Song „The Fate of Ophelia“ von ihrem Album „The Life of a Showgirl“, und fragte augenzwinkernd, „warum sich an einem Sonntag im November rund zweihundert Menschen hier im Museum befänden, anstatt gemütlich auf der Couch zu liegen – „vielleicht mit einer Katze auf dem Schoß“. Die Antwort darauf, so meinte sie augenzwinkernd, könne wohl in der Faszination für Taylor Swift und ihr neues Album liegen.

Taylor Swift habe, so erläuterte die an popkulturellen Phänomenen interessierte Museumspädagogin, am 3. Oktober 2025 ihr zwölftes Album „The Life of a Showgirl“ veröffentlicht – mit überwältigendem Erfolg. Sie sei die erste Künstlerin überhaupt, die gleichzeitig Platz eins der Kinocharts, der Billboard 200 und der Top 100 belegt habe. Nach nur fünf Tagen seien bereits 3,5 Millionen Alben verkauft worden. Dennoch habe sich in ihrer Timeline zunächst viel Kritik gezeigt: Die FAZ habe gefragt, ob dies Swifts schlechtestes Album sei, und auch The Guardian habe von „langweiligem Glanz“ gesprochen. Spies meinte, solche Reaktionen seien nichts Neues, da Swift häufig die Genres wechsle und damit unterschiedliche Erwartungen enttäusche.

Zudem sei Swift als erfolgreiche Frau immer wieder misogynen Anfeindungen ausgesetzt. Ihre Musik werde herabgewürdigt, ihre Fans als „sektengleich“ bezeichnet, und ihre Fehler würden strenger beurteilt als die männlicher Kollegen. Die Polarisierung in den sozialen Medien erklärte Spies mit der Logik der Plattformen selbst – extreme Meinungen sorgten eben für mehr Klicks.

Doch was hat das alles eigentlich mit dem Museum Wiesbaden zu tun?

In Sekunde zwölf des Musikvideos zu The Fate of Ophelia erscheint eine Szene, in der Taylor Swift – als Ophelia – genau so posiert, wie in Heysers Gemälde. Schließlich erhebt sie sich aus dem Wasser und verlässt das Bild.

Sehr aufmerksame Kolleginnen und Kollegen aus dem Museumsteam dachten sofort: Moment mal – das kennen wir doch!

Was zunächst eine leise Ahnung war, wurde schnell zu einer erstaunlichen Entdeckung – und vielleicht, wie Ann-Kathrin Spies schmunzelnd meinte, „auch ein bisschen größenwahnsinnig“:

Könnte es sein, dass Taylor Swift das Museum Wiesbaden während ihrer Europatournee heimlich besucht hat?

Denn wie man aus einem Interview mit der Sängerin weiß, entstand das Album während ihres Europa-Aufenthalts im Rahmen der Eras Tour 2024. Einen Besuch habe man zwar nicht bemerkt, doch das Museum Wiesbaden beherberge mit der Schenkung von Ferdinand Wolfgang Neess eine der bedeutendsten Jugendstilsammlungen überhaupt – ein wahres Mekka für Liebhaberinnen und Liebhaber des Fin de Siècle. Vielleicht sei Taylor auf diesem Wege auf das Werk aufmerksam geworden.

Fakt ist: Die Ähnlichkeiten sind bei genauerem Hinsehen verblüffend.

Spies zeigte daraufhin zwei Bilder: oben – ein Standbild aus Swifts Musikvideo The Fate of Ophelia, darunter – Heysers Gemälde Ophelia von 1900.

Viele hätten sie gefragt: „Aber wisst ihr das denn wirklich? Gibt es nicht viele ähnliche Ophelia-Darstellungen? Und hätte Taylor Swift nicht bei euch die Rechte anfragen müssen?“

Ihre Antwort: Nein.

In Deutschland sind Kunstwerke 70 Jahre nach dem Tod der Urheberin oder des Urhebers gemeinfrei – sie dürfen also ohne Genehmigung genutzt werden. Und auch wenn es zahlreiche Ophelia-Bilder in der Kunstgeschichte gibt, unterscheiden sie sich deutlich voneinander. „Wir sind uns sicher“, so Spies, „das kann nur unser Kunstwerk sein.“

Bildbeschreibung und Deutung

„Wir sehen eine Frau, die scheinbar ruhig und entspannt auf dem Rücken im Wasser treibt“, begann sie. „Das Gewässer ist nicht klar erkennbar. Umgeben von dichtem Grün, Blättern und Ästen, wirkt die Szene fast geschlossen. Im Vordergrund sehen wir Seerosen, Mohnblumen und Gänseblümchen. Eine Hand der Frau liegt blumenumschlossen auf der Brust, die andere treibt ausgestreckt im Wasser.“

Was zunächst friedlich und romantisch wirkt, entpuppt sich als Darstellung von Leid und Ohnmacht. Das Gemälde zeigt Ophelia, die tragische Geliebte Hamlets. Auf Anweisung von Vater und Bruder weist sie Hamlet zurück, worauf dieser sie beschimpft, leugnet, sie je geliebt zu haben, und schließlich ihren Vater tötet. Ophelia verliert daraufhin den Verstand und ertrinkt.

„Oft wird das als Folge unerfüllter Liebe gedeutet“, so Spies, „doch das ist stark romantisiert. In Wahrheit geht es um Machtlosigkeit: Ophelia hat in der gesamten Handlung keine eigene Stimme, keine Entscheidungsfreiheit. Sie ist Spielball patriarchaler Strukturen und männlicher Konflikte.“

Heyser habe diese Abhängigkeit in zahlreichen Symbolen im Bild festgehalten:

Die Weidenblätter am rechten Bildrand stünden für unerfüllte Liebe, der Mond für den Tod, die Gänseblümchen für Unschuld, das weiße Kleid für Reinheit. Seerosen symbolisierten Keuschheit, der gelbe Hahnenfuß in ihrer Hand Undankbarkeit und Kindlichkeit. Shakespeare beschreibe Ophelias Tod als einen „schlammigen“, und genau das greife Heyser in der erdigen, moorigen Farbigkeit seiner Malerei auf. Das Wasser – traditionell dem Weiblichen zugeordnet – wird zur Bühne dieser Passivität. Ophelia wird eins mit der Natur, was romantisch klinge, aber den Tod verkläre. „Reale Wasserleichen sind weder schön noch poetisch“, betonte Spies.

Ophelia erscheint hier als „femme fragile“ – das Ideal der zerbrechlichen Frau: klein, schüchtern, gehorsam, jungfräulich, rein, und natürlich schön. Am liebsten, so Spies ironisch, „tot oder wenigstens schlafend“.

Taylor Swift feiert Auferstehung

Ann-Kathrin Spies erklärte, während Shakespeares Ophelia im Wasser sterbe, nehme Taylor Swift in ihrem Musikvideo lediglich die Pose der Sterbenden aus Heysers Kunstwerk als Einstieg. Doch anstatt im Wasser zu versinken, erhebe sie sich, steige selbstbewusst aus dem Bild heraus. Swift werde damit zur handelnden Person und liefere, so Spies, eine ganze Reihe von Auferstehungsgeschichten.

Immer wieder wechsle die Künstlerin zwischen Showgirl-Ästhetik und kunsthistorischen Ophelia-Bezügen. Als Regisseurin ihres Videos zeige sie unterschiedliche, im kollektiven Gedächtnis verankerte Frauenbilder des Showbusiness. Sie hole Ophelia aus ihrer Isolation und positioniere sie in Frauengemeinschaften – als Gegengewicht zu den männlich dominierten Strukturen.

Spies betonte, dass Swift die Geschichte von Ophelia neu erzähle: Ihre Ophelia zeige keine blinde Loyalität mehr gegenüber Männern, sondern in erster Linie gegenüber sich selbst – ganz im Sinne der Songzeile:

„I swore my loyalty to me, myself, and I.“ (frei übersetzt: Ich schwor mir meine Treue mir selbst und mir)

Dann warf Spies die Frage auf, wer oder was Taylor Swift – wie im Songtext besungen – vor dem Schicksal der Ophelia bewahrt habe.

Hierüber, so berichtete sie, gingen die Meinungen im Netz auseinander. Viele glaubten, der Song richte sich an ihren Verlobten Travis Kelce, und erst die Beziehung zu ihm habe Swift aus einem emotionalen Tief geholt und vor einer Depression gerettet.

Diese Interpretation, so die Kunstpädagogin weiter, habe jedoch auch Kritik hervorgerufen: „Muss wirklich erst ein Mann kommen, um sie vor einem Schicksal zu retten, das überhaupt erst durch Männer entstanden ist?“

Taylor Swift lässt allerdings nicht nur die Interpretationsansätze offen, sondern letztlich auch das gesungene Schicksal. So wie das Video mit einer Ophelia-Auferstehung beginnt, endet es damit, dass Swift die weibliche Figur – beschwert von einem Kleid aus Schmucksteinen – wieder ins Wasser hinabgleiten lässt. Dieses Bild verwendet sie auch als Cover ihres Albums und stellt damit einen weiteren kunsthistorischen Ophelia-Bezug her.

Es sei, so betonte Spies, die Kraft der Kunst, die uns dazu inspiriere, selbst zu entscheiden, mit welchem Blick wir auf Ophelia – oder auch auf ein Showgirl – schauen.

Übrigens: Ab dem 13. November 2025 gibt es im Museum die „Swiftie-Tour“ mit tollen Gewinnen – eine Art Rallye, die Besucherinnen und Besucher eigenständig begehen können.

Wiesbadener Swiftie-Vibes

Zum Abschluss musste das Presseteam die Fans im Saal, auf den Seitenrängen und auf der Empore kaum ermutigen, um – zunächst auf ihren Plätzen und schließlich auch auf der Bühne – mit Tanz und Gesang zum Musikvideo echte Wiesbadener Swiftie-Vibes entstehen zu lassen.

Schließlich hatte sich eine lange Schlange gebildet, um das Original aus der Nähe zu betrachten und als Selfie-Hintergrund zu nutzen. Übrigens erhielten freien Eintritt alle, die als Ophelia verkleidet oder in einem von Taylor Swift inspirierten Outfit erschienen waren.

(Diether von Goddenthow/ RheinMainKultur.de)

Und nicht vergessen, ab 13. November 2025 startet im Wiesbadener Museum die Reihe „The Swiftie-Tour“., zu einer Art Schnitzeljagd zur Suche von Easter Eggs in der Sammlung des Museums Wiesbaden.

Und nicht vergessen, ab 13. November 2025 startet im Wiesbadener Museum die Reihe „The Swiftie-Tour“., zu einer Art Schnitzeljagd zur Suche von Easter Eggs in der Sammlung des Museums Wiesbaden.

Intention: So wie Taylor Swift, offenkundig inspiriert vom Kunstwerk „Ophelia“ von Friedrich Heyser, dem Kunstwerk eine neue Deutungsebene verleiht, führt ein Suchspiel— inspiriert von Themen aus Swifts beliebten Songs — zu einer Schnitzeljagd durch die Dauerausstellungen in Kunst und Natur. Gibt es noch mehr Referenzen zur Kunst in Taylor Swifts Werken? Tauchen bestimmte Farben wiederkehrend auf? Teilnehmende können einen Swiftie-Flyer an der Museumskasse erhalten und sich individuell auf Tour begeben. Wer mitmacht, kann sich an einem Gewinnspiel beteiligen. An jedem folgenden 13. eines Monats verlosen wir unter allen richtigen Antworten ein Swiftie-Package aus dem Museumsshop.

Die Teilnahme an der Schnitzeljagd ist gegen eine kleine Schutzgebühr möglich. Der Eintritt in die Dauerausstellungen ist kostenpflichtig. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Eintrittspreise Dauerausstellung

Dauerausstellung: 8,- Euro regulär / 5,- Euro ermäßigt

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freier Eintritt. Schulklassen und pädagogische Gruppen inkl. 2 Betreuer /Betreuerinnen freier Eintritt.

Weitere Ermäßigungen können auf der Website eingesehen werden.

Hessisches Landesmuseum

für Kunst und Natur

Friedrich-Ebert-Allee 2

65185 Wiesbaden

Fon 0611 ⁄ 335 2250 (-51)

Fax 0611 ⁄ 335 2192

Öffnungszeiten:

Di, Mi, Fr, Sa und So 10—17 Uhr

Do 10—21 Uhr

Mo geschlossen

Feiertage (auch montags) 10—17 Uhr

Alle anderen Montage sowie am 1 Januar, 24, 25 und 31 Dezember geschlossen.