Das Museum Wiesbaden präsentiert zum großen Finale seines Jubiläumsjahres vom 5.09.2025 bis 26.04.2026 mit „Feininger Münter Modersohn-Becker. Oder wie Kunst in Museum kommt“ eine grandiose Ausstellung der ‚Klassischen Moderne‘. 105 hochkarätige Kunstwerke (Gemälde und Skulpturen) zeigen Besuchern die wesentlichen Schritte in der Entwicklung der deutschen Avantgarde, zugleich auch die Sammlungs-Geschichte des Hauses. Ausgehend vom expressiven Impressionismus zu Beginn des Jahrhunderts über den deutschen Expressionismus mit seinen prägenden Künstlergruppierungen in München und Berlin bis hin zu neusachlichen Tendenzen in den 1920- und 1930er-Jahren erleben Besucher ein einzigartiges „Bilder- und Skulputuren-Feuerwerk“ in 9 Räumen.

Die fulminante Kollektion konzentriert sich auf Künstlerinnen und Künstler aus dem Umfeld der „Neuen Künstlervereinigung München“ (u. a. Erma Bossi, Adolf Erbslöh, Alexej von Jawlensky, Alexander Kanoldt, Marianne von Werefkin), des „Blauen Reiters“ (Elisabeth Epstein, Wassily Kandinsky, Gabriele Münter), der Künstlergruppe „Brücke“ (Erich Heckel, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff) sowie der Neuen Sachlichkeit (u. a. Josef Scharl, Georg Schrimpf, Ilona Singer). Ergänzt wird sie durch zahlreiche Skulpturen und Plastiken, etwa von Ernst Barlach, August Gaul, Gerhard Marcks, Milly Steger oder Louise Stomps. Auffällig ist zudem der außergewöhnlich hohe Anteil an Werken von Künstlerinnen.

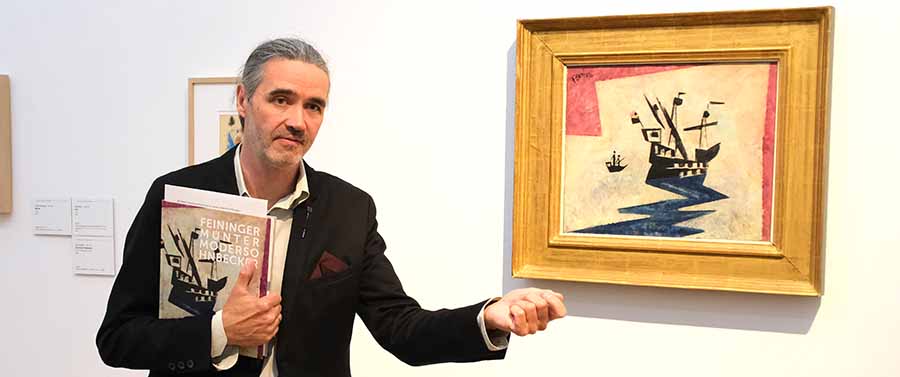

„Wir sind sehr glücklich, in diesem Jubiläumsjahr eine so herausragende Ausstellung zeigen zu können“, so Museumsdirektor Dr. Andreas Henning beim gestrigen Presserundgang. Das Museum Wiesbaden feiere sein 200-jähriges Bestehen, und von Beginn an war es das bürgerschaftliche Engagement, das die Sammlung des Museums Wiesbaden geprägt hat – bis heute. „Die nun testamentarisch zugesagte Schenkung eines Wiesbadener Sammlers unterstreicht dies auf eindrucksvolle Weise.

Seit Jahrzehnten hat dieser Sammler, der nicht genannt werden will, und des Öfteren Werke des Museum Wiesbaden geschenkt hat, mit großer Leidenschaft eine bedeutende Sammlung von rund 100 Werken zusammengetragen, so Henning. „Für die Ausstellung wurden etwa 50 davon ausgewählt, die zusammen mit unseren bestehenden Beständen das ästhetische und kunsthistorische Zentrum der Schau bilden. Neben großen Namen wie Lyonel Feininger, Gabriele Münter oder Paula Modersohn-Becker treten auch Künstlerinnen und Künstler hervor, die bislang kaum im Fokus standen. Besonders bemerkenswert ist der hohe Anteil an Werken von Künstlerinnen – darunter Elisabeth Epstein oder Erma Bossi –, die unser Profil auf einzigartige Weise erweitern.“, freut sich der Museumsdirektor.

Wie Kunst ins Museum kommt

Henning unterstreicht, dass es ein großer Glücksfall sei, dass die Sammlung über Jahre hinweg in enger Abstimmung mit Dr. Roman Zieglgänsberger, Kustos Klassische Moderne Museum Wiesbaden, aufgebaut werden konnte. Hier zeige sich ein tiefes Vertrauen zwischen Sammler und Museum, eine Voraussetzung solcher Schenkungen, „wie es Grundlage aller bedeutenden Schenkungen in der Geschichte des Hauses war – von Kirchhoff über Bekker bis Brabant.“

Die Ausstellung trage den Untertitel ‚Oder wie Kunst ins Museum kommt‘, und genau darum ginge es, so Henning. Es ginge um den Transfer von Kunst aus dem Privaten in das Öffentliche, um die Frage, „wie Kunstwerke den Weg in die Sammlung des Hauses finden und dauerhaft in die Öffentlichkeit gelangen“. Es sei ein doppeltes Erzählen – einerseits die Entwicklung der deutschen Avantgarde von Impressionismus über Expressionismus bis zur Neuen Sachlichkeit, andererseits die Geschichte unseres Museums, das ohne bürgerschaftliche Großzügigkeit in dieser Form nicht existieren würde.“

Ministerpräsident Boris Rhein habe sofort die Schirmherrschaft für die Ausstellung zugesagt, wofür wir sehr dankbar sind, auch allen Partnern des Museums, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. „Denn unser Museum verfügt über keinen eigenen Ankaufsetat. Dass wir dennoch wachsen, liegt einzig und allein an den Sammlerinnen und Sammlern, die uns seit 200 Jahren mit Vertrauen, Großzügigkeit und Leidenschaft begleiten.“, so Henning.

Schenkung ist ein Meilenstein in der Geschichte der Abteilung „Klassischer Moderne“

Kurator Dr. Roman Zieglgänsberger, dessen jahrelanger vertrauensvoller Kontakt zur Sammlerfamilie den Weg zur testamentarischen Schenkung fachkundig begleitet, ebnet, unterstrich noch einmal, dass die entscheidenden Meilensteine in der Geschichte der ‚Abteilung Klassische Moderne‘ am Museum Wiesbaden „die uns überlassenen oder versprochenen Konvolute“ waren und sind, „wie etwa die von Hanna Bekker vom Rath oder Frank Brabant und aktuell, dem Sammler, der nicht genannt werden möchte. Auf genau dieser Ebene ist die aktuelle Schenkung mit Hauptwerken von Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter oder Lyonel Feininger einzuordnen: Sie ergänzt präzise und bereichert aufs vorzüglichste das bereits Vorhandene.“, so Zieglgänsberger

Sammler und Museen, wie traditionell das Museum Wiesbaden mit seinen Kunstmäzenen, stehen seit jeher in enger Verbindung. Mäzene richten ihre Kollektionen oft bewusst nach den Museumsbeständen aus und erwerben Werke gezielt auf dem Kunstmarkt, um Lücken zu schließen – Glücksfälle für das Hessische Landesmuseum, erläutert der Kurator.

Ausstellungsrundgang:

Der Rundgang durch die Ausstellung verdeutlicht, so Zieglgänsberger, wie die Schenkungen ineinandergreifen, welche Netzwerke die Künstlerinnen und Künstler verbanden und wie Gruppen wie „Der Blaue Reiter“ oder die „Brücke“ – aber auch weniger bekannte Beziehungsgeflechte – das künstlerische Leben jener Zeit prägten. In Raum 1 (Oktogon), in dem jedem Mäzen eine ganze Wand gewidmet ist, erhalten die Besucher einen anschaulichen Einblick in die Geschichte dieser vertrauensvollen Sammler-Museums-Beziehungen. Die eigentliche Bilderschau beginnt in Raum 2 „Vom Impressionismus zum Expressionismus“, gefolgt von den Räumen 3 und 4 „Neue Künstlervereinigung München & Der Blaue Reiter I–III“. Raum 5 präsentiert Werke aus der „Zeit von München nach Paris“, im Mittelpunkt von Raum 6 stehen Gemälde und Skulpturen unter dem Titel „Künstlervereinigung – Brücke & Berlin“. Raum 7 „Kaleidoskop – Welt in Splittern“ zeigt unter anderem Werke von Feininger, Raum 8 ist Ernst Barlach & Josef Scharl gewidmet, und den Abschluss bildet das „Menschenbild der Neuen Sachlichkeit“ in Raum 9.

Basis der Sammlung sind Schenkungen

Von den über 100 ausgestellten Gemälden stammen lediglich zehn aus eigenen Ankäufen des Museums; der weitaus größere Teil kam und kommt durch Schenkungen in die Sammlung – darunter die testamentarisch zugesagten Konvolute von Frank Brabant und nun auch des Wiesbadener Mäzens. Die Ausstellung gewährt daher nicht nur Einblicke in die Museumsgeschichte und die Beweggründe hinter solchen Schenkungen, sondern auch in die Zukunft der „Abteilung Klassische Moderne“ des Hauses.

Die Basis dieser Entwicklung liegt in einer einzigartigen Sammlung, die mit ihren rund 800 Werken auf Augenhöhe mit der Kollektion von Karl Ernst Osthaus stand: die um 1910 begonnene Avantgarde-Sammlung des Wiesbadener Privatiers Heinrich Kirchhoff (1874–1934). Ursprünglich als Schenkung für das Museum vorgesehen, blieb sie durch die Kulturpolitik der Nationalsozialisten unvollendet und stellt bis heute eine empfindliche Fehlstelle dar. Viele Werke dieser Sammlung befinden sich heute in den weltweit bedeutendsten Museen – etwa im MoMA, im Metropolitan Museum of Art oder im Guggenheim in New York. Dennoch bleibt Kirchhoffs Sammlung für das Museum Wiesbaden ein zentraler Bezugspunkt. Hanna Bekker vom Rath, die zwischen 1918 und 1927 häufig in Kirchhoffs Villa (Beethovenstraße 10) zu Gast war, entwickelte sich durch diese Kontakte zu einer wichtigen Netzwerkerin und Kunsthändlerin. Frank Brabant wiederum erwarb sein erstes Kunstwerk 1964 im Frankfurter Kunstkabinett von Hanna Bekker. So reiht sich eine Entwicklung an die nächste, und die Sammlung des Museums erscheint wie ein über Jahrzehnte gewachsener Organismus – einzigartig in ihrer Form und nur in Wiesbaden möglich.

(Museum Wiesbaden /Diether von Goddenthow – RheinMainKultur.de)

Museum Wiesbaden

Hessisches Landesmuseum

für Kunst und Natur

Friedrich-Ebert-Allee 2

65185 Wiesbaden

Fon 0611 ⁄ 335 2250 (-51)

Fax 0611 ⁄ 335 2192

Begleit-Katalog zur Ausstellung:

Feininger, Münter, Modersohn-Becker…

Oder wie Kunst ins Museum kommt

Roman Zieglgänsberger (Hg.) für das Museum Wiesbaden

„Erstmals wird im vorliegenden Katalog der Öffentlichkeit eine bislang unbekannte Privatsammlung der Klassischen Moderne vorgestellt. Diese ist dem Museum Wiesbaden seit 2018 testamentarisch versprochen, was nun, anlässlich seines 200. Jubiläums, mit großer Freude publik wird.

Schwerpunkte sind neben den im Titel genannten Künstlerinnen und Künstlern u. a. Werke von Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff und Marianne von Werefkin. Der deutsche Expressionismus mit seinen entscheidenden Künstlergruppen „Der Blaue Reiter“ und „Brücke“ ist zentral vertreten. Hinzu kommen selten ausgestellte Künstlerinnen wie Erma Bossi, Elisabeth Epstein, Ida Kerkovius und Ilona Singer sowie bedeutende Skulpturen von Ernst Barlach, Gerhard Marcks, Marg Moll und Milly Steger.

Damit schließt diese „neue“ Wiesbadener Sammlung direkt an die wichtigsten Erweiterungen des Museumsbestandes an – etwa an Hanna Bekker vom Rath (1987) und an die 2017 beschlossene „Stiftung Frank Brabant“, die künftig die Lücke der Neuen Sachlichkeit im Museum Wiesbaden schließen wird.

Im Katalog wird die bewegte Museumsgeschichte der in über 100 Jahren aufgebauten „Abteilung Klassische Moderne“ reflektiert. Zugleich bilden sich hier die entscheidenden Wege der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum ab.“ (Michael Imhof Verlag).