Wahr oder Fake? Die Ausstellung „Nachrichten – News“ vom 9. Oktober 2025 bis 6. September 2026 im Museum für Kommunikation Frankfurt geht dieser Frage nach. Sie versucht, Antworten darauf zu finden, was wir durch Nachrichten über die Welt erfahren, inwiefern wir ihnen vertrauen können und wie die medialen Bedingungen Nachrichten und ihre Nutzer prägen. Dabei zeichnet sie ein Bild der Informationsgesellschaft – mit ihren Annehmlichkeiten, aber auch mit ihren wachsenden Herausforderungen in Zeiten der Medienflut.

In Zeiten dieser globalen Informationsflut, in der wir uns ständig und überall informieren können, entstünde „paradoxerweise oft das Gefühl, festzustecken. Viele Menschen sind müde geworden. Sie wollen sich gar nicht mehr über Nachrichten informieren oder vertrauen den Medien nicht mehr. Dieses schwindende Vertrauen, diese Müdigkeit und dieser Frust lassen sich deutlich ablesen. Man hat ja selbst oft das Gefühl, es gäbe nur noch schlechte Nachrichten. Auf jedem Nachrichtenkanal scheint Negatives zu dominieren – es ist sogar erwiesen, dass gute Nachrichten kaum zu uns durchdringen. Genau das ist für mich ein zentraler Punkt der Ausstellung: Es gibt sie, die guten Nachrichten, und sie verdienen Aufmerksamkeit.“, so Dr. Annabelle Hornung, Expertin für Medien und Kommunikation und seit Januar 2025 Direktorin des Museums. Dies sei der erste wichtige Aspekt der Ausstellung.

Ein zweiter Aspekt sei, „dass wir unsere Gäste dazu anregen wollen, über ihre eigene Mediennutzung nachzudenken. Es geht also nicht nur um die Produzent:Innen-Seite, sondern auch um die Konsument:Innen-Seite: Wie nehme ich selbst Nachrichten wahr? Wie informiere ich mich? Woher kommt meine Art, mich zu informieren? Hat das vielleicht mit meiner ‚Nachrichten-Sozialisation“ zuhause zu tun?‘“, sagt Hornung.

Dabei sollen insbesondere Schüler und Jugendliche herausfinden, wie Nachrichten auf sie wirken, welches Verhältnis sie zu ihnen haben. Interessiere ich mich eher für Kultur, für den Sportverein, für die Eintracht – oder will ich wissen, was in der Politik oder im Landkreis passiert? Diese Fragen sind für uns zentral, denn sie gehören zu einer umfassenden Medienerziehung.

Ein weiterer wesentlicher Punkt betreffe die Kooperation mit dpa, der Deutschen Presseagentur, „die uns besonders wichtig ist: Was ist eigentlich eine Nachricht? Was ist eine Meldung – und was ist eine Meinung?“ Viele Menschen könnten das heute kaum noch unterscheiden. „Gerade in der Zusammenarbeit mit der dpa ist es entscheidend, dass Berichterstattung überparteilich, unabhängig und demokratisch funktioniert. Es geht im Kern um Vertrauen.“, so Hornung.

Und schließlich spiele auch die Geschichte der Post, beziehungsweise der Kommunikationsgeschichte der Nachrichtenübermittlung und Nachrichtenerstellung (von den ersten historischen Flugblättern bis zur modernen Echtzeitberichterstattung)., eine zentrale Rolle – diese sei eng mit all diesen Fragen verknüpft.

Passend zum Themenjahr 2025/26 „Künstliche Intelligenz und Kommunikation“ liegt ein Schwerpunkt der Ausstellung auf Künstlicher Intelligenz und deren Bedeutung für Nachrichten und die redaktionelle Arbeit. Außerdem werden die aktuellen Herausforderungen des Lokaljournalismus thematisiert.

Vier Ausstellungs-Touren

Es werden vier Ausstellungs-Touren vorgeschlagen, je nach Interesse können Besucher eine Geschichts-Spur, einen Rundgang für Journalismus-Interessierte, eine Mitmach-Tour mit vielen interaktiven Stationen und eine Kinderspur mit dem Reporterhund Ferdinand des Comiczeichners Flix wählen, oder aber auch einen Mix aus allem zusammenstellen.

Rundgang – Die fünf Bereiche von „Nachrichten – News“

Die Ausstellung gliedert sich in die fünf Bereiche: „Intro“, „Was wir erfahren“, „Wodurch wir vertrauen“, „Wie wir die Welt sehen“ und „Was jetzt?“.

1 Intro

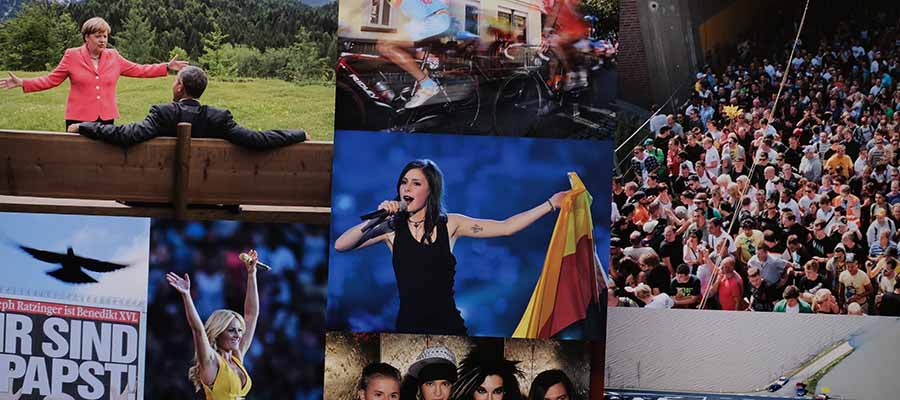

Zum Start empfängt die Besucher eine Collage aus 75 Jahren dpa-Fotografie, aktuellen Schlagzeilen und bekannten Nachrichten-Jingles. Sie stimmen auf das Thema ein. Ikonische Ereignisse wie das „Wunder von Bern“, Kennedys Rede am Schöneberger Rathaus oder Boris Beckers Hechtsprung in Wimbledon rufen gemeinsame Erinnerungen wach. Eine Audio-Installation mit persönlichen Stimmen zeigt, wie unterschiedlich Menschen Nachrichten wahrnehmen – abhängig von Erfahrung, Werten und Lebenssituation.

2. Was wir erfahren

In der folgenden Station Nachrichten sind nicht nur Information, sondern auch Ware, die in diesem Ausstellungsbereich in Kiosken präsentiert wird: von den ersten mündlichen Überlieferungen auf Marktplätzen über handgeschriebene Nachrichtenbriefe und gedruckte Flugblätter der Frühen Neuzeit bis zu den Generalanzeigern des 19. Jahrhunderts. Vor allem durch Anzeigen finanziert informieren diese als erstes Massenmedium über Lokalpolitik, Geschäftsleben, kulturelle Ereignisse und das Wetter – und das in hohen Auflagen und erschwinglich für alle.

Am Beispiel der Deutschen Presse-Agentur (dpa), eine der rund 20 unabhängigen Nachrichtenagenturen weltweit, getragen von 173 hinter ihr stehenden Medien, wird erklärt, wie Nachrichten entstehen, geprüft und ausgewählt werden – und was Unabhängigkeit und Überparteilichkeit heute bedeuten.

3. Wodurch wir vertrauen

Journalismus als Handwerk steht im Mittelpunkt: Wie unterscheiden sich Fakten, Meinungen und Fakes? Interaktive Stationen laden dazu ein, selbst Meldungen zu formulieren und journalistische Standards zu testen. Karten und Objekte verdeutlichen, dass Unabhängigkeit in der deutschen Mediengeschichte eine junge, aber zentrale Errungenschaft ist. Die Ausstellung zeigt, welche Methoden sie anwenden, um die Genauigkeit ihrer Meldungen sicherzustellen und welche Herausforderungen sie dabei bewältigen müssen. Wer kann Meldung von Meinung und Fakten von Fakes unterscheiden?

4. Wie wir die Welt sehen

Von der Postkutsche zum Satellitenfunk, von der Zeitung bis zu Social Media – historische Medienobjekte und Originalaufnahmen zeigen die Beschleunigung der Nachrichtenübertragung, wie sich Nachrichtenübermittlung und -tempo verändert haben. Innovationen wie der Morse-Telegraf, das erste Transatlantikkabel oder der Bildsender Leafax 35, ein Vorläufer der digitalen Bildübertragung, markieren Meilensteine auf dem Weg in die Echtzeitkommunikation.

5. Was jetzt?

Sozusagen als Epilog gedacht, ist die letzte Station „Was Jetzt“?“ Junge Medienschaffende der Initiative #UseTheNews präsentieren neue Formate wie die „News-WG“ des BR oder „doktordab“ auf Instagram, die Nachrichten auf humorvolle und alltagsnahe Weise vermitteln. Besucher können per Swipe ihr persönliches „Nachrichten-Match“ finden.

Ergänzung: Frankfurter Lokal-Journalismus und KI

Speziell für Frankfurt wurde die bereits in Berlin gezeigte Ausstellung um die beiden Themenfelder Lokaljournalismus mit Focus auf die Frankfurter Mediengeschichte, und Schaffung der Pressefreiheit von 1848 in der Paulskirche usw.

Der zweite neue Sektor ist der rasanten Entwicklung der Künstliche Intelligenz in den Medien gewidmet, behandelt Chancen und Risiken von KI im Journalismus – von Deep Fakes bis zu ethischen Leitlinien.

Fazit: Die Ausstellung verbindet historische Tiefe mit aktueller Medienkritik und richtet einen Blick in die Zukunft von Nachrichten und Medien. Zudem werden alle Inhalte bestens ergänzt in der hauseigenen Dauerausstellung „Mediengeschichte(n) neu erzählt!“ – im UG. Hier werden die Entwicklung der Kommunikation von der Keilschrifttafel bis zur Datenbrille anhand der vier Phänomene Beschleunigung, Vernetzung, Kontrolle und Teilhabe thematisiert. Besucher können an interaktiven Stationen lernen, ihre Meinungen hinterlassen und spielerisch mehr über die Geschichte der Kommunikation erfahren.

(Diether von Goddenthow /RheinMainKultur.de)

Museum für Kommunikation Frankfurt