Das Einhorn fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden – und hat bis heute nichts von seinem Zauber verloren. Ob in Fantasy-Romanen, Filmen oder New-Adult-Geschichten: Das Fabeltier steht für Reinheit, Magie und Heilung. Klassiker wie Peter S. Beagles Das letzte Einhorn erzählen von edlen Geschöpfen, die in magische Welten eingebettet sind, während moderne Genres das Einhorn zunehmend in Coming-of-Age- oder Liebesgeschichten aufgreifen, in denen es um Selbstfindung und den Kampf gegen das Böse geht.

Nun wird zum ersten Mal das „Einhorn“ vom 25. Oktober 2025 bis 1. Februar 2026 in dieser Breite und Tiefe zur zentralen Figur der großen Ausstellung „Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst“ im Potsdamer Museum Barberini. Sie verfolgt den Weg des Einhorns durch 4000 Jahre Religions-, Kunst- und Kulturgeschichte. Auf rund 1200 Quadratmetern werden – vom Siegel aus der Ruinenstadt Mohenjo-Daro im Industal um 2000 vor Christus bis zur Pop-Art – gut 150 einzigartige Objekte rund um das Einhorn präsentiert.

Dazu zählen Raritäten aus allen Jahrhunderten und Kulturkreisen sowie künstlerische Arbeiten von Arnold Böcklin, Albrecht Dürer, Hans Baldung Grien, Angela Hampel, Rebecca Horn, René Magritte, Gustave Moreau, Aurélie Nemours, Olaf Nicolai, Joachim Sandrart, Marie Cécile Thijs und Maerten de Vos. Die Bandbreite der Exponate umfasst neben Gemälden und Grafiken auch Skulpturen, Manuskripte, Tapisserien, Videoarbeiten und Kunstkammerobjekte.

Zu den Leihgebern gehören bedeutende internationale Museen wie das Ashmolean Museum in Oxford, die Gallerie degli Uffizi in Florenz, das Grüne Gewölbe in Dresden, das Historische Museum Basel, das Metropolitan Museum of Art in New York, das Musée du Louvre in Paris, das Museo Nacional del Prado in Madrid, das Rijksmuseum in Amsterdam sowie das Victoria and Albert Museum in London.

Ein Tier das es nicht gibt und doch geliebt wird

Seit Jahrhunderten wird die Existenz des Einhorns in vielen Kulturen in Beschreibungen, Bildnissen und Skulpturen belegt. Die Spur des Einhorns zeigt sich in der außereuropäischen Kunst wie auch in der christlichen Ikonografie, ebenso in Naturwissenschaft und Medizin sowie in einer vielfältigen Symbolik. Im Christentum galt das Einhorn als Symbol für Christus, weshalb es auf vielen Altar- und Heiligenbildern gezeigt wurde; es galt als Zeichen der Keuschheit und wurde oft mit einer jungen Frau dargestellt; seinem Horn wurden zudem medizinische Wunderkräfte nachgesagt, weshalb zahlreiche Apotheken ein Einhorn symbolisch über ihren Eingang befestigten oder das Einhorn im Namen führten (Einhorn-Apotheke). Die Beschäftigung mit der Ikonografie des Einhorns lädt ein zu Reflexionen über Mythen, das kollektive Unbewusste, über Aberglauben, Projektionen und menschliche Phantasmen. Rainer Maria Rilke bringt diese menschliche Irrationalität im Zweiten Teil IV aus „Die Sonette an Orpheus“ auf den Punkt: „ O dieses ist das Tier, das es nicht gibt“ (…) Zwar war es nicht. Doch weil sie’s liebten, ward ein reines Tier“. Jeder weiß, wie es aussieht – gesehen hat es bislang noch niemand. Und dennoch springt es auch heute noch munter durch Filme und TV-Serien, taucht in Shows auf oder findet Platz in der Werbung.

Von Indien aus ins christliche Abendland

Die Vorstellung vom Einhorn hat ihren Ursprung in Indien. Von dort verbreitete sie sich nach Tibet, China und Japan sowie nach Persien. Auf seiner Wanderung über Zeiten und Räume hinweg erfuhr das Motiv des einhörnigen Vierfüsslers zahlreiche Wandlungen. Jede Kultur passte es ihrer Überlieferung an und wies ihm eigene Bedeutungen zu.

Bei der künstlerischen Darstellung spielten die jeweilige Bildtradition und regionale Tiervorkommen eine Rolle. Rinder, Gazellen oder Steinböcke konnten mit nur einem Horn gezeigt werden. Das lag mitunter an der Profildarstellung, bei der nur ein Horn sichtbar ist, und meinte keineswegs immer das mythische Einhorn.

Niemand zweifelte an der Existenz des Einhorns

Im Mittelalter zweifelte niemand an der Existenz des Einhorns – schließlich kam es ja auch in der Bibel vor. Außerdem gab es als sichtbaren Beweis das wundersame Horn des Einhorns, das in manchen großen Kirchen zu sehen war: eine lange, weiße, spiralig gedrehte Stange, die oben spitz zuläuft.

Erst im 17. Jahrhundert konnten Naturforscher beweisen, dass es sich dabei um einen Zahn des Narwals handelt. Aber auch diese wissenschaftliche Erkenntnis konnte den Glauben daran an die Heilkraft des Horns nicht erschüttern. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Die Anziehungskraft des Einhorns blieb magisch.

Einhörner können nur von Jungfrauen gefangen werden

Wesentlichen Einfluss auf die christliche Einhorn-Ikonografie übte insbesondere die ursprünglich aus dem 4. Jahrhundert stammende Schrift „Physiologus“ aus. Diese theologisch allegorisches Tierkunde verbreitete sich bis ins späte Mittelalter und fügte den antiken Quellen über das Einhorn die Legende hinzu, dass das wilde Tier nur von einer Jungfrau gefangen werden könne und in deren Schoß zur Ruhe komme. Es wurde dargelegt, dass das Einhorn für Jesus und die Jungfrau für Maria stünde. So erhob der Physiologus das Einhorn zu einer Allegorie des zentralen christlichen Mysteriums, der Menschwerdung Gottes.

Rundgang – Themenschwerpunkte

Die Ausstellung „Einhorn – Das Fabeltier in der Kunst“ erschließt neue kunsthistorische Perspektiven und beflügelt unsere Fantasien. Sie verdeutlicht, wie das Einhorn in verschiedenen kulturellen, religiösen und wissenschaftlichen Kontexten über Jahrtausende hinweg symbolisch aufgeladen wurde – und beleuchtet bislang kaum beachtete ikonographische Verbindungen und historische Wandlungen.

Zu allen Kapiteln der umfangreichen Schau wurden Schriftquellen gehoben, übersetzt und interpretiert, die den zeithistorischen Kontext der Kunstwerke und ihre Verkettung vor Augen stellen: Quellentexte von antiken Schriftstellern, christlichen Theologen, Naturforschern und Medizinern der Frühen Neuzeit.

Raum für Raum wird die Ikonografie des Fabelwesens von 2000 vor Christus bis zur Gegenwart erstmals in dieser Breite und Tiefe museal aufbereitet. Die Ausstellung startet im Erdgeschoss und widmet sich Raum für Raum chronologisch den aufeinanderfolgenden Schwerpunkt-Themen.

Themenschwerpunkten wie:

„In vielerlei Gestalt. Ursprung und Wandlungen des Einhorns“, „Tier unter Tieren. Illustrationen zu Bibel, Heiligenlegenden und Mythen“, „Von der Verkündigung bis zur Auferstehung. Das Einhorn in der christlichen Bildwelt“, „Augenzeugen und Naturforscher. Das Einhorn in Reisebericht und Tierkunde“, „Sagenhafte Kraft gegen Gift. Das Einhorn in der Heilkunde“, „Wehrhaft und streitbar. Das Einhorn bei den Wilden Leuten und im Kampf gegen Tiere und Menschen“, „Kostbar, selten, staunenswert. Glanzstück der Kunst- und Wunderkammer“, „Innige Gemeinschaft. Das Einhorn und die Jungfrau“, „Viele Eigenschaften, viele Bedeutungen. Das Einhorn als Symbol“, „Aneignung, Identifikation, Verwendung. Das Einhorn in der Kunst seit dem 19. Jahrhundert“, „Das Einhorn fasziniert bis heute die Menschen mit seiner vielfältigen – vom jeweiligen kulturellen Kontext abhängigen – Symbolik.“

Die umfangreiche Ausstellung im Museum Barberini beleuchtet anhand herausragender Kunstwerke die vielen Facetten des Einhorns. Sie zeigt das monumentale Gemälde von Maerten de Vos, der 1572 ein Einhorn als machtvollen, kampfbereiten Charakter porträtierte (Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin), aber auch die Plastik eines knienden Einhorns aus Tibet aus dem 18. Jahrhundert, die aus einem buddhistischen Tempel stammt (Museum Rietberg, Zürich).

Auf einer persischen Fliese aus dem 13. Jahrhundert kämpft das Einhorn gegen den Elefanten (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst), auf einem Wandteppich von etwa 1625 gegen Löwen und Panther (Adornes Estate, Brügge). Aber es wird auch gejagt – Alexander der Große kämpft, wie ein Manuskript aus dem 13. Jahrhundert zeigt, gegen ein ganzes Heer von Einhörnern (Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett); auf einem Altargemälde von etwa 1480 scheucht der Erzengel Gabriel das Einhorn zur Jungfrau Maria (Erfurter Dom).

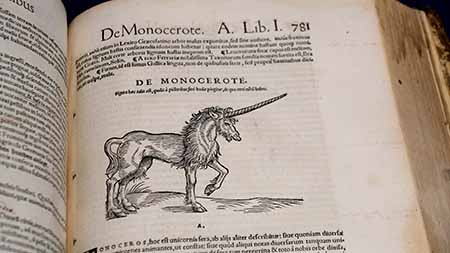

Zu sehen ist das große Horn des Einhorns aus St. Denis, das im Mittelalter berühmt war und von vielen Pilgern aufgesucht wurde (Musée de Cluny, Paris), ebenso wie alte Apothekengefäße für medizinisches Einhornpulver (Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg; Deutsches Apotheken-Museum, Heidelberg). Um 1533 malte Hans Baldung Grien das Einhorn mit anderen Geschöpfen im Paradies (Angermuseum, Erfurt), Paulus Potter setzte es 1650 zur Legende von Orpheus, der die wilden Tiere besänftigt (Rijksmuseum, Amsterdam). Gedruckte Reiseberichte künden von angeblichen Einhorn-Sichtungen; Naturwissenschaftler wie Conrad Gessner erforschten das Tier (beide Staatsbibliothek Berlin – Preußischer Kulturbesitz). Kostbare Kunstkammergefäße aus Elfenbein oder Silber feiern im 16. und 17. Jahrhundert das schöne Tier (u. a. Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

Wie sehr das Einhorn für Künstlerinnen und Künstler seit dem 19. Jahrhundert zum Musterbeispiel der kreativen Phantasie wurde, zeigen Werke von Arnold Böcklin (Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Sammlung Schack München; Muzeum Narodowe w Poznaniu, Posen) oder Arthur B. Davies, der eine märchenhafte Landschaft mit vier Einhörnern um 1906 ins Bild setzte (The Metropolitan Museum of Art, New York), von Alfred Kubin (Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg) und René Magritte (Privatsammlung) bis Rebecca Horn (Tate, London). Die künstlerische Inspiration des Einhorns wirkt bis in die jüngste Zeit, etwa in den Fotografien von Marie Cécile Thijs, Videoarbeiten von Maïder Fortuné oder Skulpturen von Olaf Nicolai.

Das mythische Wesen ist bis heute Projektionsfläche für Sehnsüchte

„Das Einhorn ist magisch. Das mythische Wesen ist ein vielschichtiges Zeichen, von dem eine besondere assoziative Energie ausgeht. Es ist in keinem Zoo als lebendes Tier zu sehen, aber zugleich allgegenwärtig – in der Popkultur, als Werbung oder in den Kinderzimmern“, erklärt Michael Philipp, Chefkurator des Museums Barberini und Kurator der Ausstellung. „Das eine Horn auf der Stirn, das kein anderer Vierfüßer trägt, gilt als Zeichen der Auserwähltheit. Es zeigt das Einhorn als etwas Außergewöhnliches, das einer anderen Welt als der alltäglichen angehört. Dieser übernatürliche Status, seine ferne Vertrautheit, macht es zu einer Projektionsfläche für Sehnsüchte und Idealvorstellungen, die sich aus überlieferten Geschichten und Bildern speist.“

Die Ausstellung ist sehr empfehlenswert. Bis zum 1. Februar 2026. Museum Barberini (Humboldtstr. 5–6, 14467 Potsdam).

Die in Kooperation mit dem Musée de Cluny und der GrandPalaisRmn (Paris) entstandene Einhorn-Schau wird noch einmal als zweite Station vom 13. März bis 12. Juli 2026 im Musée de Cluny (28 rue Du Sommerard, 75005 Paris) zu sehen sein.

Ein umfangreiches Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm mit Führungen, Workshops, Vorträgen, Gesprächen, einer Lesung und einem Konzert sowie einem Filmprogramm begleitet die Schau im Museum Barberini.

(Museum Barberini /Dokumentation Diether von Goddenthow – RheinMainKultur.de)

Katalog zur Ausstellung: Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst

Herausgegeben von Béatrice de Chancel-Bardelot, Séverine Lepape, Michael Philipp, Nerina Santorius, Ortrud Westheider. Mit Beiträgen von Barbara Drake Boehm, Adrien Bossard, Béatrice de Chancel-Bardelot, Séverine Lepape, Michael Philipp, Valentina Plotnikova, Annabelle Ténèze, Stefan Trinks, Ortrud Westheider

Herausgegeben von Béatrice de Chancel-Bardelot, Séverine Lepape, Michael Philipp, Nerina Santorius, Ortrud Westheider. Mit Beiträgen von Barbara Drake Boehm, Adrien Bossard, Béatrice de Chancel-Bardelot, Séverine Lepape, Michael Philipp, Valentina Plotnikova, Annabelle Ténèze, Stefan Trinks, Ortrud Westheider

Prestel Verlag, München 2025, Hardcover mit Schutz-umschlag, 400 Seiten, 24 x 30 cm, über 300 Abb.,

ISBN 978-3-7913-9150-2, Buchhandel € 49,00,

Museumsshop € 45,00,

Inhalt des Katalogs: Essays

Die Existenz des Ungesehenen. Bild und Bedeutung des Einhorns in der europäischen Kunst (Michael Philipp) • Ein fremdartiger Glücksbote. Das chinesische Einhorn Qilin (Adrien Bossard) • „Und wurde uns zum Horn des Heils“. Das Einhorn in der christlichen Kunst (Stefan Trinks) • Als das Einhorn in gewebten Bildern lebte. Das Fabeltier als Motiv in Wand-teppichen (Béatrice de Chancel-Bardelot) • Wissen und Wundern. Das Einhorn in der Naturkunde von Mittelalter und Neuzeit (Barbara Drake Boehm) • Wer glaubt an Einhörner? Das Fabelwesen in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts (Annabelle Ténèze)

Katalog der ausgestellten Werke

Michael Philipp mit Beiträgen von Béatrice de Chancel-Bardelot, Séverine Lepape, Valentina Plotnikova, Ortrud Westheider

In vielerlei Gestalt. Ursprung und Wandlungen des Einhorns • Tier unter Tieren. Illustrationen zu Bibel, Heiligenlegenden und Mythen • Von der Verkündigung bis zur Auferstehung. Das Einhorn in der christlichen Bildwelt • Augenzeugen und Naturforscher. Das Einhorn in Reisebericht und Tierkunde • Sagenhafte Kraft gegen Gift. Das Einhorn in der Heilkunde • Wehrhaft und streitbar. Das Einhorn bei den Wilden Leuten und im Kampf gegen Tiere und Menschen • Kostbar, selten, staunenswert. Glanzstück der Kunst- und Wunderkammer • Innige Gemeinschaft. Das Einhorn und die Jungfrau • Viele Eigenschaften, viele Bedeutungen. Das Einhorn als Symbol • Aneignung, Identifikation, Verwendung. Das Einhorn in der Kunst seit dem 19. Jahrhundert

Dokumentation

Die Spur des Einhorns. Zeugnisse aus Naturkunde, Religion, Reiseberichten und Literatur aus 2500 Jahren (Zusammengestellt von Michael Philipp)