Wiesbaden zählt seit der Schenkung der Jugendstil- und Art-Nouveau-Sammlung von Ferdinand Wolfgang Neess – neben Bad Nauheim und Darmstadt – zu den bedeutendsten Jugendstil-Städten Deutschlands. Um dieses architektonische Erbe sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Touristinnen und Touristen sichtbarer zu machen, haben das Museum Wiesbaden, das Stadtmuseum am Markt (SAM) und das Kulturamt gemeinsam einen „Jugendstil-Pfad“ entwickelt. Er führt zu 14 ausgewählten Orten des Jugendstils in der Landeshauptstadt.

Heute stellten Dr. Peter Forster, stellvertretender Direktor des Museum Wiesbaden und Kustos für moderne und zeitgenössische Kunst, sowie Dr. Vera Klewitz, Kuratorin der Sammlung Nassauische Altertümer am SAM, den praktischen, scheckkartengroßen Faltplan „Jugendstil-Pfad“ vor. Er ist unter anderem im Rathaus, in den Museen und in der Tourist-Information erhältlich.

Der Jugendstil-Pfad

Der „Jugendstil-Pfad“ verläuft zentral durch die Innenstadt und lädt auch zu Abstechern an außerhalb gelegene Stationen ein, etwa zur Sektkellerei Henkell oder zum Wiesbadener Nordfriedhof. Beginnend an der Schwalbacher Straße führt die Route entlang der Wartburg, vorbei am Pressehaus und hinauf zur Kaiser-Friedrich-Therme am Kranzplatz. In unmittelbarer Nähe zeugt auch die Fassade des ehemaligen Palast-Hotels vom Glanz der Grand Hotels der Jahrhundertwende.

Der Weg führt weiter zur Drei-Lilien-Quelle, über den Muschelsaal in der Gartenhalle des Kurhauses bis hin zu einer Präsentation zum Leben im Jugendstil im SAM – Stadtmuseum am Markt. Ein Höhepunkt ist die über 500 Objekte umfassende Jugendstil-Sammlung von Ferdinand Wolfgang Neess im Museum Wiesbaden, die alle Kunstgattungen der Epoche abdeckt. Ein Besuch der Lutherkirche mit ihren filigranen Wandmalereien und Goldschmiedearbeiten rundet den Pfad im Stadtzentrum ab. Entlegenere Ziele – wie die Trauerhalle am Südfriedhof oder die Sektkellerei Henkell – lohnen sich für weitere Ausflüge.

Der Weg führt weiter zur Drei-Lilien-Quelle, über den Muschelsaal in der Gartenhalle des Kurhauses bis hin zu einer Präsentation zum Leben im Jugendstil im SAM – Stadtmuseum am Markt. Ein Höhepunkt ist die über 500 Objekte umfassende Jugendstil-Sammlung von Ferdinand Wolfgang Neess im Museum Wiesbaden, die alle Kunstgattungen der Epoche abdeckt. Ein Besuch der Lutherkirche mit ihren filigranen Wandmalereien und Goldschmiedearbeiten rundet den Pfad im Stadtzentrum ab. Entlegenere Ziele – wie die Trauerhalle am Südfriedhof oder die Sektkellerei Henkell – lohnen sich für weitere Ausflüge.

„Dank der Sammlung Ferdinand Wolfgang Neess im Museum Wiesbaden wurde der Jugendstil in Wiesbaden endlich wieder sichtbar und wahrnehmbar“, betont Dr. Peter Forster. „Das vom Museum initiierte und von der gesamten Stadtgesellschaft gestaltete Jugendstil-Jahr 2019 hat gezeigt, wie viel Jugendstil in der Stadt vorhanden ist – und bis heute sichtbar bleibt. Der Jugendstil-Pfad hilft auch, Objekte neu zu entdecken, die wir bislang kaum bewusst wahrgenommen haben.“

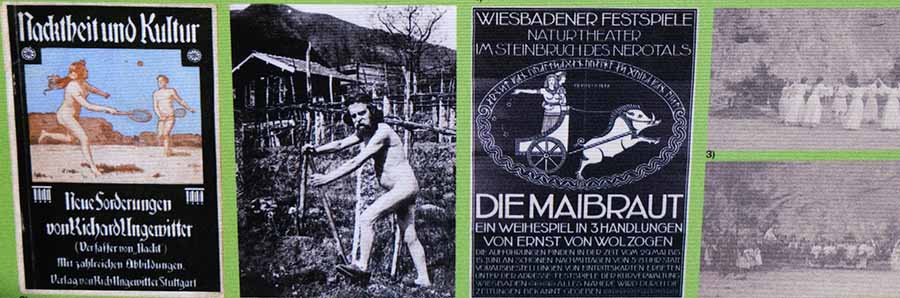

„Als Ausdruck lebensreformerischer Ideen prägte der Jugendstil das Wiesbadener Stadtbild und seine Gesellschaft bis Anfang der 1930er Jahre – von der Wiege bis zur Bahre“, ergänzt Dr. Vera Klewitz. „Themen wie die Rolle der Frau, die Sinnhaftigkeit traditioneller Normen oder neue Ausdrucksformen von Religion wurden hier früh neu verhandelt. Architektonisch war der Jugendstil oft ästhetischer Ausdruck einer aufgeklärten Elite – als Fassadenschmuck oder Innenausstattung. Dennoch besitzt Wiesbaden auch private Jugendstil-Juwelen, wie die Villen in der Bingertstraße und im Dambachtal. Zu meinen persönlichen Favoriten zählen die Trauerhalle auf dem Südfriedhof, die Lutherkirche und das Kaiser-Friedrich-Bad.“

Von der Wartburg bis Schloss Henkell

Station 1 – Die Wartburg

Folgt man dem Faltplan, beginnt der mehrstündige Rundgang mit der „Wartburg“, Station 1. Das markante Gebäude, heute teilweise vom Hessischen Staatstheater genutzt und im Erdgeschoss gastronomisch belebt, beeindruckt mit seiner hellen, geschwungenen Sandsteinfassade – für manche vielleicht etwas wuchtig. Errichtet wurde es 1906 im Auftrag des Wiesbadener Männergesangvereins. Über dem zweiten Geschoss verläuft ein fünfteiliger Relieffries, der den berühmten Sängerwettstreit aus der Tannhäuser-Sage darstellt. Gefertigt wurde dieses Werk von der Wiesbadener Firma Höppli.

Station 2 – Pressehaus, Langgasse 2

Station 2 – das Pressehaus in der Langgasse 21 – steht für die Zeit, als Zeitungen noch in repräsentativen Bauten residierten. 1909 von den Architekten Lang, Wolff und Hertel errichtet, galt es als echter „Zeitungspalast“. Der mittlere Giebel trägt eine männliche Figur, die ein Buch als Symbol der Aufklärung gen Himmel hält – eine Arbeit von Philip Modrow. Nachdem der Wiesbadener Kurier das Haus aufgegeben hatte, wurde es aufwendig saniert und neu vermietet.

Station 3 – Kaiser-Friedrich-Therme, Langgasse 38–40

Nur wenige Schritte entfernt liegt Station 3 – die Kaiser-Friedrich-Therme in der Langgasse 38–40. Architekt August O. Pauly schuf hier das erste städtische Badehaus Wiesbadens – ein Jugendstilbau, der römische Badetraditionen aufgriff. Das Herzstück ist das prächtig gestaltete Irisch-Römische Bad, eine Saunalandschaft mit Tepidarium, Sudatorium und Sanarium.

Station 4 – Ehemaliges Palast-Hotel, Kranzplatz 5–6

Ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet sich Station 4 – das ehemalige Palast-Hotel am Kranzplatz 5–6. 1905 eröffnet, entstand es in Zusammenarbeit von drei Architekten. Die sechsgeschossige Jugendstilfassade und die prachtvolle Glaskuppel des Wintergartens sind bis heute erhalten. Letztere wird heute als Spielstätte vom Theater kuenstlerhaus43 genutzt.

Station 5 – Drei-Lilien-Quelle

Station 5 – die Drei-Lilien-Quelle liegt hinter dem traditionsreichen Hotel Schwarzer Bock, dessen Geschichte bis ins Jahr 1486 reicht. Die Thermalquelle ist über eine Klingel öffentlich zugänglich und versorgt seit 1905 die Badehäuser der Wiesbadener Kurhotels. Der Quellraum ist im strengen Jugendstil gestaltet, mit gelb-blauen Kacheln und klarer Formensprache.

Station 6 – Muschelsaal im Kurhaus

Der exotisch anmutende Muschelsaal im Wiesbadener Kurhaus wurde von den Jugendstil-Malern Fritz Erler und Alexander von Salzmann mit prachtvollen Fresken ausgestattet. Sie zeigen Motive der vier Jahreszeiten und symbolisieren Elemente wie Wasser und Erde – umgesetzt durch Muscheln und Kieselverzierungen an Wänden und Decken.

Station 7 – Stadtmuseum am Markt (SAM)

Das SAM ist das Wiesbadener Stadtmuseum am Markt (SAM) befindet sich seit 2016 im historischen Marktkeller unter dem Marktplatz. Das Museum beleuchtet die Stadt- und Regionalgeschichte Wiesbadens und widmet sich auch dem Jugendstil, der als Ausdruck lebensreformerischer Ideen das Stadtbild bis in die 1930er Jahre hinein prägte. Der Keller entstand um 1900 als Gewölbekelleranlage zur Lagerung von Marktgütern museen-in-hessen.deVisit Wiesbaden. Heute bietet das Museum auf rund 1.300 m² interaktive Ausstellungen zur Stadtgeschichte Landeshauptstadt WiesbadenVisit Wiesbaden. Im Zentrum des Museums steht die Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) – eine der bedeutendsten kulturhistorischen Sammlungen der Region mit etwa 350.000 Objekten, darunter archäologische Funde, Kunstgewerbe, Graphiken, Militaria und Münzen

Station 8 – Museum Wiesbaden

Das Herzstück des Wiesbadener Jugendstils ist Station 8 – das Museum Wiesbaden. Im Südflügel befindet sich die Sammlung von Ferdinand Wolfgang Neess, eine der bedeutendsten Jugendstil-Sammlungen weltweit. Über 500 Objekte aller Kunstgattungen verdeutlichen die hohe Qualität und stilistische Vielfalt dieser Epoche. Auch das Museumsgebäude selbst trägt Spuren des Jugendstils, etwa in Form einer Deckenbemalung von Hans Völcker und Skulpturen von Arnold Hensler.

Station 9 – Lutherkirche

Ein sakrales Kleinod ist Station 9 – die Lutherkirche. 1910 eröffnet und von Friedrich Pützer entworfen, ist sie eine von 16 Kirchen, die in Wiesbaden zwischen 1890 und 1914 entstanden. Das Innere beeindruckt mit aufwendiger Deckenmalerei, Mosaiken, farbigen Glasfenstern und kunstvollen Goldschmiedearbeiten – ein Juwel des Wiesbadener Jugendstils.

Station 10 – Jugendstilvilla im Dambachtal

Ebenfalls sehenswert ist Station 10 – die Jugendstilvilla im Dambachtal. Das 1902 von Friedrich Wilhelm Werz errichtete Gebäude trägt den liebevollen Beinamen „Etagenlandhaus“, geprägt von seinen hölzernen Balkonen, Spalieren und einem floralen Fresko von Hans Christiansen, das den engen Bezug zur Natur unterstreicht.

Station 11 – „Weißes Haus“, Binger Straße 10

Station 11 – das „Weiße Haus“ in der Binger Straße 10 gilt als eines der ersten reinen Jugendstilhäuser Deutschlands. Zwischen 1901 und 1902 von Josef Beitscher erbaut, vereint es Architektur, Plastik und Malerei. Von 1986 bis 2019 beherbergte es die Sammlung von Ferdinand Wolfgang und Daniel Neess, die dem Museum Wiesbaden heute eine der größten internationalen Jugendstil-Sammlungen ermöglicht hat.

Station 12 – Trauerhalle Südfriedhof

Mit Station 12 – der Trauerhalle des Südfriedhofs führt der Pfad an einen besonders stillen Ort. Die 1909 errichtete Halle wurde unter der Leitung von August O. Pauli erbaut und 1912 in Betrieb genommen. Für die Reliefs an der Außenseite zeichnete Wilhelm Ohly verantwortlich, für die Innengestaltung Hans und Hanna Völcker.

Station 13 – Nordfriedhof

Station 13 – der Nordfriedhof, seit 1877 in Betrieb, ist Wiesbadens zweitgrößter Friedhof. Hier ruhen zahlreiche Persönlichkeiten der wilhelminischen Epoche. Viele Grabmale sind kunstvoll im Stil des Jugendstils oder des Historismus gestaltet.

Station 14 – Sektkellerei Schloss Henkell

Die Sektkellerei Schloss Henkell in der Biebricher Allee 149 ist letzte Station 14 auf dem Rundgang. Das zwischen 1907 und 1909 von Paul Bonatz entworfene Gebäude beeindruckt mit einem prächtigen Marmorsaal, Reliefs und Glasgestaltungen zum Thema Wein. Heute können Besucher hier an Führungen teilnehmen, in den historischen Kellern den Herstellungsprozess erleben und im Shop direkt vor Ort einkaufen.

(Museum Wiesbaden /Diether von Goddenthow /RheinMainKultur.de)